2025年7月3日至7月17日,廣西師范大學(xué)“山水弦歌”團(tuán)隊(duì)踏上了一段承載著紅色記憶的尋蹤之旅,旨在深入探尋桂林抗戰(zhàn)戲劇的歷史脈絡(luò),追溯革命先輩以文藝為刃的抗戰(zhàn)足跡,調(diào)研“抗戰(zhàn)戲劇文化群賦能愛國主義教育”的現(xiàn)實(shí)路徑。此次行程覆蓋了桂學(xué)博物館、廣西省立國防藝術(shù)社舊址、廣西省立藝術(shù)館及新中國劇社舊址等多處歷史地標(biāo),每一處都鐫刻著烽火年代的戲劇壯歌。

桂學(xué)博物館:史料為證,弦歌不輟

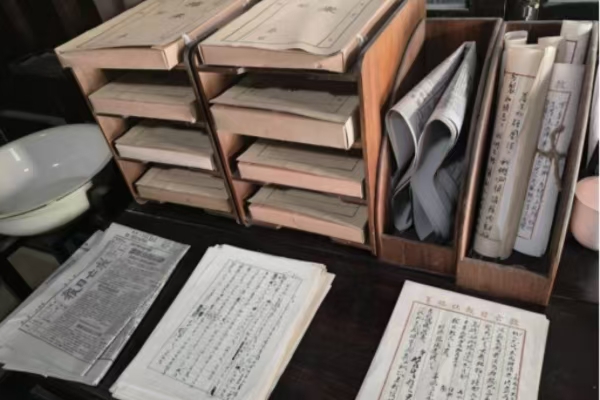

尋蹤之旅的第一站,團(tuán)隊(duì)成員走進(jìn)桂學(xué)博物館,在泛黃的文獻(xiàn)與珍貴的實(shí)物中,開啟對(duì)抗戰(zhàn)戲劇歷史的初探。在抗戰(zhàn)戲劇專題展區(qū),講解員緩緩道出那段激蕩的歲月:“1941年底,歐陽予倩、田漢、瞿白音等愛國戲劇家振臂一呼,以戲劇為號(hào)角,發(fā)起了轟轟烈烈的文藝抗戰(zhàn)運(yùn)動(dòng),凝聚起萬眾一心的抗戰(zhàn)士氣。” 展柜中,泛黃的戲劇手稿上字跡遒勁,《放下你的鞭子》《秋聲賦》等經(jīng)典劇目的演出照片定格著臺(tái)前幕后的赤誠——演員們身著粗布戲服,眼神卻燃燒著不屈的火焰;臺(tái)下觀眾或振臂高呼,或熱淚盈眶,劇場化作凝聚民心的戰(zhàn)場。團(tuán)隊(duì)成員駐足良久,指尖輕觸展柜玻璃,仿佛能透過時(shí)光,觸碰到前輩們以筆為槍、以戲明志的滾燙初心。

圖為團(tuán)隊(duì)成員在桂學(xué)博物館參觀抗戰(zhàn)戲劇文獻(xiàn)展品 團(tuán)隊(duì)成員陳夢瑤攝

廣西省立國防藝術(shù)社舊址:一墻銘刻,烽火記憶

告別博物館,團(tuán)隊(duì)來到廣西省立國防藝術(shù)社舊址。歷經(jīng)近九十年風(fēng)霜,當(dāng)年的社址已難尋原貌,唯有一面紀(jì)念墻靜靜矗立,墻上斑駁的碑文與模糊的影像,訴說著這里曾有的喧囂與熱血。

“這面墻不僅是舊址的象征,更是一座精神豐碑。”團(tuán)隊(duì)成員輕撫墻面上被歲月侵蝕的文字,仿佛看見1937年至1938年間,大批文化工作者匯聚于此,在簡陋的條件下排演劇目、印發(fā)傳單,將藝術(shù)的力量注入抗戰(zhàn)的洪流。紀(jì)念碑文記載著劇社成員冒著炮火巡演的歷程,字里行間皆是“寧為玉碎,不為瓦全”的民族氣節(jié)。

圖為團(tuán)隊(duì)成員在舊址紀(jì)念墻前駐足沉思 團(tuán)隊(duì)成員陳夢瑤攝

廣西省立藝術(shù)館:薪火相傳,精神永駐

作為當(dāng)年西南劇展的主陣地,廣西省立藝術(shù)館的青磚灰瓦間,仍回蕩著當(dāng)年的戲劇聲浪。團(tuán)隊(duì)成員走進(jìn)這座見證了中國話劇史上“黃金時(shí)代”的建筑,館內(nèi)復(fù)原的舞臺(tái)場景、保存完好的演出道具,將人們帶回1944年那個(gè)星光璀璨的夏天——來自全國15個(gè)省的劇團(tuán)在此齊聚,170余場演出點(diǎn)燃了整座城市的抗戰(zhàn)熱情。

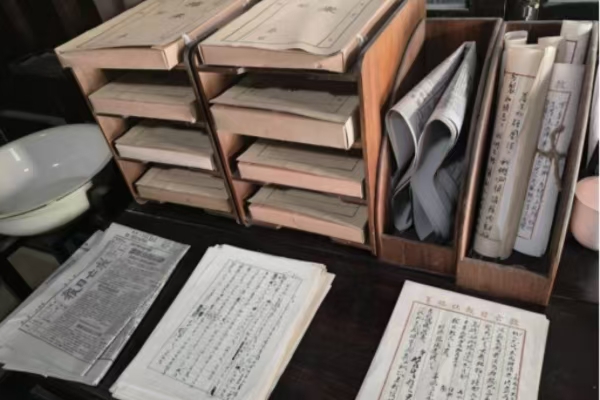

團(tuán)隊(duì)成員在史料陳列區(qū)看到,從田漢修改的劇本手稿到普通演員的演出日記,無不展現(xiàn)著“文藝為抗戰(zhàn)服務(wù)”的堅(jiān)定信念。館內(nèi)正在舉辦的“抗戰(zhàn)戲劇精神傳承展”,更讓大家深切感受到,這份跨越時(shí)空的精神力量,至今仍在滋養(yǎng)著新時(shí)代的文藝土壤。

圖為團(tuán)隊(duì)成員翻看手稿 團(tuán)隊(duì)成員陳夢瑤攝

新中國劇社舊址:墻映初心,弦歌永續(xù)

最后一站,團(tuán)隊(duì)來到新中國劇社舊址紀(jì)念墻前。這面鐫刻著劇社發(fā)展歷程的墻體,雖歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮,卻依然清晰地記錄著一群青年戲劇工作者的奮斗軌跡——他們深入鄉(xiāng)村、走向街頭,用通俗易懂的戲劇形式,向民眾傳遞抗日救亡的真理。 “他們曾在敵機(jī)轟炸的間隙排戲,在斷壁殘?jiān)写罱ㄎ枧_(tái)。”一位陪同參觀的文史學(xué)者介紹道,新中國劇社的成員平均年齡不到25歲,卻用稚嫩的肩膀扛起了“以戲救國”的重任。團(tuán)隊(duì)成員凝視著墻上的劇目名單,《再會(huì)吧,香港》《愁城記》等劇名背后,是一代人用青春與熱血書寫的抗?fàn)幨吩姟?br />此次桂林抗戰(zhàn)戲劇尋蹤之旅,讓“山水弦歌”團(tuán)隊(duì)成員們深刻體會(huì)到,那些在烽火中誕生的戲劇作品,不僅是藝術(shù)的結(jié)晶,更是凝聚民族精神的火炬。團(tuán)隊(duì)表示,將繼續(xù)梳理調(diào)研資料,探索用青年喜聞樂見的方式活化抗戰(zhàn)戲劇資源,讓紅色基因在新時(shí)代的弦歌中永續(xù)傳承。