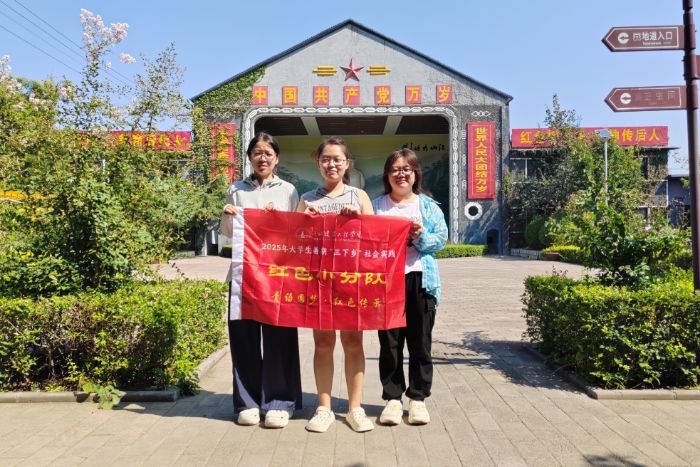

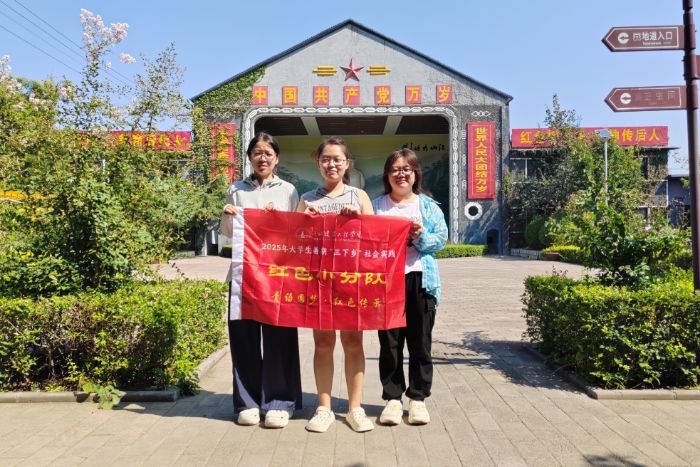

8月19日起,河北建筑工程學院“紅色小分隊”實踐隊赴冀南山底抗日地道遺址及周邊區域,開展為期五天的“三下鄉”紅色傳承實踐活動。團隊通過文獻溯源、實地走訪、村民訪談、宣講課堂等多元形式,完成了一場跨越時空的歷史對話。

8月19日實踐首日,隊員們聚焦史料收集與研讀。在線上大量搜集數據,翻找冀南抗日歷史文獻,游覽山底抗日地道博物館,從各種資料中梳理冀南山底抗日地道的修建背景、戰術設計及軍民抗戰故事。“‘人拉肩扛筑工事’的記載,讓地道從課本里的‘符號’變成了有細節的歷史載體。”隊員李同學在筆記中寫道,泛黃書頁里的文字,成了連接當下與歷史的第一把鑰匙。

次日,團隊赴冀南山底抗日地道遺址實地探訪。站在地道入口處,磚石上的鑿刻痕跡清晰可見;鉆進地道內,“土空調進風口”“瞭望口”等設計細節逐一呈現。隊員們用手機燈光照亮狹窄通道時,墻面留存的舊時標語若隱若現。“這些不是冰冷的建筑構件,是先輩在艱苦環境里攢下的生存智慧。”團隊負責人表示,腳踩實地的探訪,讓“軍民一心”從概念變成了可觸摸的歷史溫度。

8月21日,隊員們走進山底村,在村口下與村民交流。村民講述了“地道藏鄉親”的往事,她笑著對比今昔:“現在年年穿新衣、頓頓吃大肉,都是當年人拼出來的。”鮮活的故事讓隊員們意識到,紅色傳承早已融進鄉村煙火,成了村民們“過日子的底氣”。

8月22日,團隊帶著整理的故事集走到小學生的身邊。課堂上,隊員們用精美的課件,講述“軍民筑地道”;課后,孩子們拿出畫筆,將“地道”畫進畫紙。這場“青春講給少年聽”的宣講,讓紅色種子在孩童心中落了地。

實踐最后一天,隊員們整理本次實踐活動的相關資料。團隊表示,后續將結合專業優勢,設計地道主題文創,并將村民故事剪輯成短視頻——讓這場三下鄉的紅色對話,在更廣闊的時空里延續。