羅霄山腹探真理,星火光中悟哲思。贛鄱毓秀,紅色搖籃,金石有聲,不考不鳴。近日,蘇州大學“哲學+”實踐團在王一成老師的帶領下,赴中國革命搖籃——江西省井岡山市,在全國青少年井岡山革命傳統教育基地(以下簡稱團中央井岡山中心)的指導下開展一場場融匯歷史場域與當代哲思的“行走的思政課”。實踐團成員通過瞻仰革命舊址、學習紅色歷史、參與實踐教學,在追尋紅色足跡中深化家國情懷、錘煉思想品格、感悟井岡山精神譜系的豐富內涵。

尋訪革命舊址,筑牢信仰之基

實踐團成員循著革命先輩的奮斗足跡,先后深入井岡山多處革命舊址開展現場學習。在茨坪八角樓,成員們重讀《中國的紅色政權為什么能夠存在?》《井岡山的斗爭》等重要著作,深刻感悟其堅定的革命信念和探索中國革命道路的卓越智慧。朱毛會師廣場,團隊成員為游客講述朱毛會師的歷史故事。黃洋界哨口,成員們追憶保衛戰中軍民團結、浴血奮戰的英勇壯舉,實地感受“敵軍圍困萬千重,我自巋然不動”的革命英雄主義精神,體悟依靠群眾、勇于勝利的寶貴經驗。在龍江書院,成員們參與情景教學,深刻理解“思想建黨、政治建軍”原則的源頭意義,感受革命火種生生不息的精神力量。在莊嚴肅穆的井岡山革命烈士陵園,全體成員懷著崇敬之情敬獻花圈、集體默哀,并重溫入團誓詞,“天地英雄氣,千秋尚凜然”的浩然正氣與“強國有我”的時代擔當在每個人心中激蕩。

藍天白云下的朱毛會師廣場,實踐團成員留影

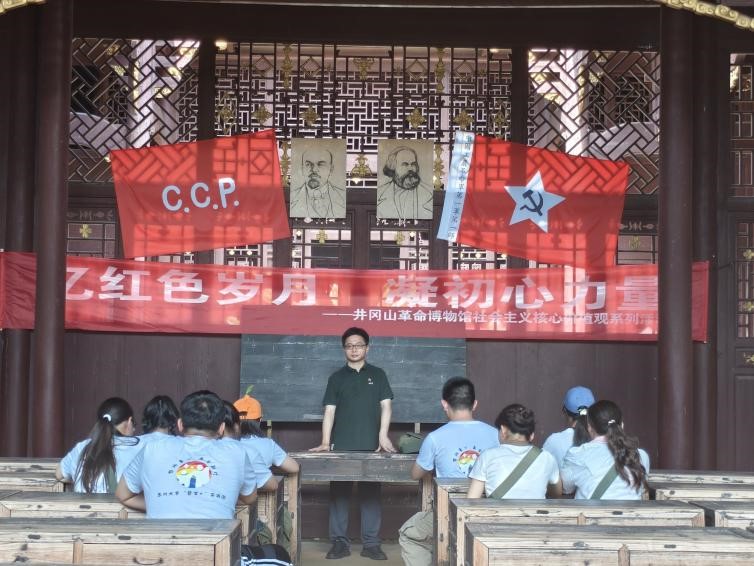

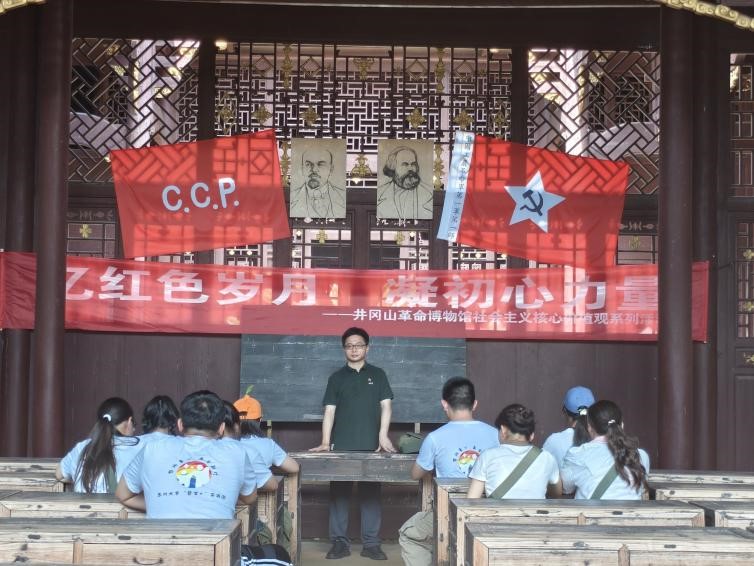

古樸的龍江書院內,王一成老師為實踐團成員開展情景化教學

踐行革命傳統,砥礪奮斗精神

實踐團將課堂延伸到崎嶇山路與農家院落,開展沉浸式革命傳統教育。成員們參與“體驗急行軍”課程,不畏道路濕滑艱險,親身體驗紅軍跋山涉水、克服萬難的艱苦奮斗精神。跨過象征革命歷史的“紅軍第一橋”,師生在革命后代家中協作烹制“紅軍餐”,餐前齊唱革命歌曲,在樸素的生活場景中學習革命先輩的優良作風。通過與革命后代的深入訪談,成員們進一步了解井岡山革命斗爭的光輝歷史,深刻領悟中國共產黨“全心全意為人民服務”的根本宗旨和“從群眾中來、到群眾中去”的群眾路線,在井岡山革命斗爭中的真實寫照。編草鞋體驗課上,成員們通過親手勞作,感受革命歲月的艱辛,理解彭德懷同志提出的“草鞋精神”的深刻內涵。

草鞋實踐課上,實踐團成員們埋頭苦干

深研精神譜系,勇擔時代使命

在井岡山革命博物館,實踐團成員通過實地參觀革命文物,并擔任講解員,學思踐悟文物的革命歷史和背后偉大精神。“話初心,講家風”特色課程中,成員們認真聆聽蘆繼兵同志講述其父輩在進軍西藏過程中展現的“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”,為張旅天同志深情追憶父輩為“兩彈一星”事業隱姓埋名、無私奉獻的感人事跡而落淚。訪談教學幫助成員們對共產黨人“舍小家、為大家”的崇高境界和“國之大者”的深刻內涵有了更深切的體悟。紅歌教學課堂上,成員們以史串歌、以歌敘史,在經典旋律中追溯紅色記憶,體悟信仰力量。實踐季尾聲,團隊通過專題報告和集中研討深化理論認知,學生負責人成一涵匯報課題“星火淬真知:井岡山時期馬克思主義中國化‘兩個結合’理論發軔研究”的框架結構與重要意義,該課題旨在從歷史維度深化對黨的理論創新規律的認識,為推進馬克思主義中國化時代化提供歷史鏡鑒。結業儀式上,帶隊教師王一成勉勵全體成員將井岡山之行的收獲內化于心、外化于行,自覺肩負起新時代青年的使命與責任。

井岡群峰作證,革命精神薪火相傳。井岡山的革命斗爭,生動詮釋了信仰的力量源于對人民的赤誠、見于艱苦奮斗的作風、融于為國奉獻的家國情懷。蘇州大學“哲學+”實踐團成員以身體力行追尋紅色足跡,以深刻體悟砥礪初心使命。團隊成員表示,必將以扎實的理論研究與實踐探索,為推進馬克思主義中國化時代化貢獻青春智慧,將個人理想融入民族復興偉業,在新征程上書寫無愧于時代的青春華章。(王詩語、孟宇晟、王鑫誠、成一涵)