(通訊員 張家齊)2025年7月1日,河南工業大學土木工程學院(建筑學院)社會實踐團隊一行6人,在負責人左彥銘的帶領下,踏入鄭州二七廣場紀念館,開啟了一場沉浸式的紅色研學之旅。這座高63米的雙塔建筑,青磚斑駁、紅五星熠熠生輝,自1971年建成以來便屹立于京漢鐵路工人領袖汪勝友、司文德的犧牲地,成為銘刻“二七精神”的歷史豐碑。

步入紀念館序廳,一幅長12米、高3.5米的巨幅油畫《京漢鐵路工人大罷工》瞬間將隊員們帶入1923年的凜冽寒冬。鉛灰色的天空下,薄雪覆蓋大地,畫中工人袖口的三角破洞、凍紅的耳廓與“爭人格”標語牌的裂痕,無聲訴說著斗爭的艱辛。講解員張家齊指著一個深藍色工裝青年形象動情道:“這是19歲的學徒工李震。為傳遞罷工消息,他在雪地狂奔三里,棉鞋濕透仍緊攥紙條不放。”隊員丁博文用鏡頭記錄下這些細節,誓言追溯背后的完整故事。

在二層“工潮涌動”展區,一盞玻璃罩布滿蛛網裂痕的信號燈令團隊屏息——這正是1923年2月4日夜鄭州機務段工人王復生發出的罷工信號燈。當它被高舉于屋頂三次晃動,京漢鐵路全線汽笛長鳴,掀起了中國工人運動史上最悲壯的篇章。與之相鄰的展柜中,一本巴掌大小的《京漢鐵路工人俱樂部章程》同樣引人注目。泛黃紙頁上,“凡我工友,團結一心”的字樣被紅筆反復圈畫,墨跡滲透紙背。這本章程全國僅存3本,最后一頁的“鄭”字簽名,屬于被捕犧牲的工人代表趙繼賢。

紀念館的“時空對話”互動區,為實踐團帶來多維歷史感知。隊員們仿佛置身于1923年鄭州火車站的罷工現場:嘈雜的人聲中,“別擠!孩子在這兒!”的呼喊與林祥謙“爭回工人人格!”的宣言交織;寒風刺骨的站臺上,一位老工人將半塊窩頭塞給瑟瑟發抖的小工……“課本中的‘團結’是抽象概念,但窩頭的溫度、凍裂的雙手,讓我觸摸到它的真實血肉。”隊長左彥銘感慨道。

參觀尾聲,團隊別出心裁地開起“紅色故事微課堂”。隊員們輪番走上講臺,緊扣文物細節剖開深層感悟:信號燈上的裂痕,不只是暴力摧殘的印記,更是革命信念在烈火中淬煉的勛章;章程頁邊的紅圈,不單是圈點標記的痕跡,更勾勒出“萬眾一心向光明”的精神坐標。

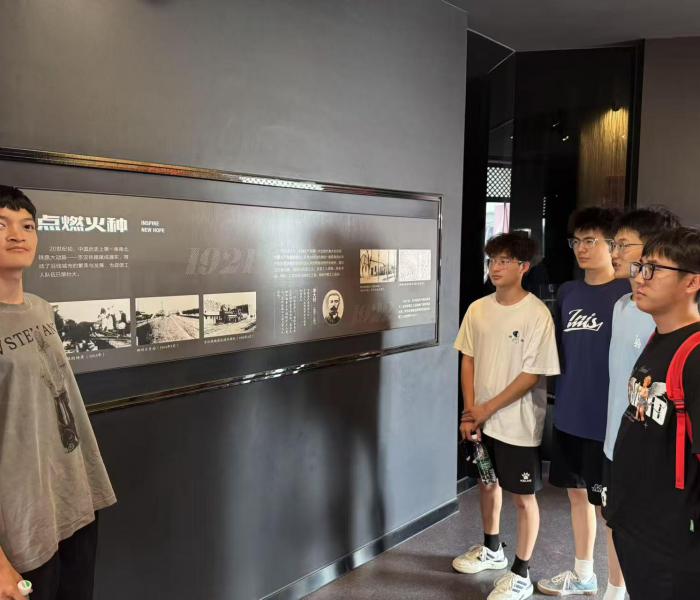

圖為講解員為隊員講解紅色故事。通訊員 丁博文 供圖

何為“二七精神”?紀念館的展陳以實物與文字交織,給出深刻詮釋:它是京漢鐵路工人大罷工中,工人們“英勇、團結、犧牲、奉獻”的赤誠底色,是面對屠刀仍挺直腰桿的血性;亦是穿透百年風雨的精神脊梁——“堅定信仰、忠誠為民、敢于斗爭、勇于擔當”的硬核內核。

這種精神從未因時代變遷而褪色,反而在新時代生長出新的枝芽。華北電力大學實踐團隊結合行業特性,將其凝練為“頑強拼搏的創新精神”與“千里同軌的團結精神”;河南工業大學學子則從中解碼青年擔當,認為它指引著當代青年把個人理想的微光,熔鑄成民族復興偉業的璀璨星河。從歷史深處走來,向時代潮頭奔去,二七精神始終是照亮前路的火炬。活動尾聲,團隊駐足于二七廣場北側的黨建文化長廊。這座融合聲光電技術的紅色“打卡地”,以轉軸造型墻呈現中共百年黨史,掃碼即可生成有聲明信片分享朋友圈。長廊日均接待萬人,與紀念館共同構筑起紅色教育矩陣。

此次實踐不只是對歷史的回溯,更是一場深刻的思想淬煉。隊員們在與文物的對話中觸摸歷史溫度,于精神傳承里校準價值坐標。正如隊員左彥銘在總結中所言:“文物裂痕下的熱血,讓我們讀懂‘幸福來之不易’的千鈞重量。”那些帶著歲月刻痕的展品,不再是沉默的物件,而是會說話的歷史見證,讓青年一代真切感受到,今日的安寧與發展,正是無數先輩用熱血與犧牲鋪就的道路,這份認知也化為了當代青年肩頭沉甸甸的責任。

河南工業大學將不斷深化社會實踐育人體系,引導學子在實踐中深植紅色基因。未來,學校計劃拓展“二七精神”研學路線,讓紅色足跡延伸至更廣闊的天地;聯合紀念館共同打磨青年版講解詞,用青春視角解讀革命故事;同時推動紅色微電影進校園,以光影藝術點燃理想之火。

當青年與歷史深情相遇,革命精神的火炬便有了永不熄滅的燃料。這炬火,既在雙塔頂端的紅五星上熠熠閃耀,照亮過往的崢嶸;更在無數青年躬身實踐的足跡里星火燎原,映照著未來的征程,讓“二七精神”在代代傳承中煥發持久生命力。

圖為實踐活動結束后集體留影紀念。通訊員 丁博文 供圖