近日,煙臺大學機電汽車工程學院“芝韻山海”實踐隊深入山東省煙臺市的嵎峽河村、八甲村、竹夢村、朱柳村,開展了為期7天的暑期“三下鄉”社會實踐活動。實踐隊聚焦紅色文化傳承、非物質文化遺產保護與創新、生態資源開發、藝術賦能鄉村等關鍵方向,通過實地走訪、深度訪談、參與體驗等方式,系統調研四個村莊依托本土特色資源發展文旅產業的差異化路徑,旨在挖掘鄉村文旅融合發展的有效模式,為鄉村振興貢獻青春智慧和高校力量。

在紅色底蘊深厚的嵎峽河村,實踐隊將調研重點放在紅色歷史與非物質文化遺產的融合上。實踐隊員參觀了楊子榮故居,在專業講解員引導下系統學習革命歷史,收集素材,隊員們走進省級非遺項目牟平柳編傳承人于吉治的工坊。圍繞柳編技藝的傳承與創新,雙方進行了深入交流。實踐隊員提出的開發文創產品、打造體驗工坊等建議,為探索“紅色+非遺”特色文旅標簽提供了思路。

竹編成品展示 王愛賢 供圖

生態資源優越的八甲村展示了黨支部領辦合作社的活力。實踐隊了解到該村通過整合土地、人力資源,借助抖音平臺打造鄉村品牌,成功吸引了大量游客。村里巧妙融合當地大秧歌文化,推出野炊、垂釣等體驗項目延長游客停留時間;創立“八甲鵲山”品牌,將水果采摘與農業科普結合,實現了生態保護與經濟發展的雙贏。村支書張愛軍向實踐隊員介紹,通過直播帶貨銷售煙臺大櫻桃等農產品,不僅拓寬了銷路,更顯著提升了村民參與發展的主體意識和內生動力,為同類鄉村提供了可借鑒的振興樣本。

八甲村 王愛賢 供圖

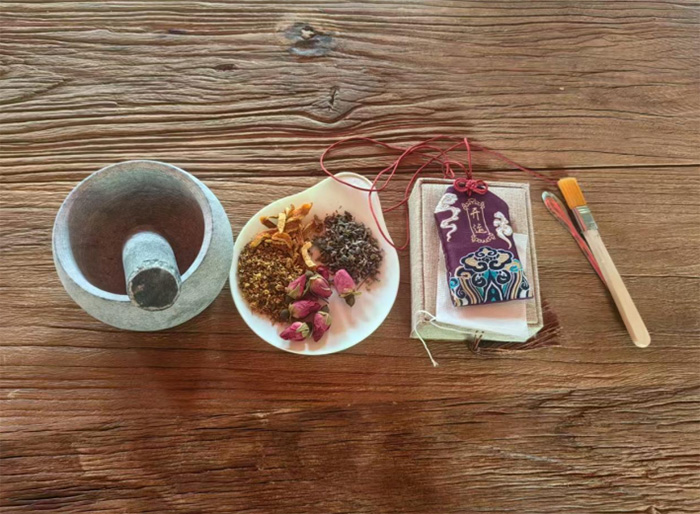

藝術氣息彌漫的竹夢村呈現了文旅共生的新實踐。隊員與村民一同體驗了香囊制作。這一傳統手工藝已轉化為受歡迎的文旅體驗項目,既讓游客感受民俗魅力,也為村民開辟了增收渠道。讓藝術為鄉村注入活力,最終目標是游客愿意留下來,村民真正得實惠。竹夢村“文化+產業+富民”的融合模式,成為藝術賦能鄉村文旅的典型范例。

實踐隊成員學習制作香囊 王愛賢 供圖

古樸的朱柳村引發了關于藝術介入鄉村的深度思考。村內國漫與日漫元素碰撞的涂鴉墻形成獨特景觀,增添了文旅吸引力。新農人小李與實踐隊員分享了見解:“藝術進村不能脫離鄉土本真,需要平衡游客審美需求和鄉村原生態風貌。”圍繞城鄉文旅協作、市場需求與本土文化保護等議題,實踐隊員與小李展開了深入探討。實踐隊員在總結中認識到,鄉村文旅發展需在現代創意體驗與鄉土特色保留之間找到平衡點,這對探索藝術涂裝賦能下的可持續發展路徑具有重要啟示。

新農人為隊員們講解村莊發展歷程 王愛賢 供圖

從嵎峽河村的“紅色+非遺”探索,到八甲村的生態文旅實踐;從竹夢村的藝術共生樣本,到朱柳村的發展思辨,“芝韻山海”實踐隊通過扎實的田野調查,解碼了文旅振興路徑。實踐隊員表示,此次調研深化了對鄉村文旅融合發展的理解。未來,團隊將持續發揮專業優勢,整合調研成果,為鄉村文旅發展注入更多青春智慧,助力繪就山海相依的鄉村振興新畫卷。