記古韻新農團紅色教育基地參訪學習之行成都溫江,2025年7月4日為賡續紅色血脈、厚植家國情懷,深入貫徹落實黨的二十大精神,近日,由四川農業大學青年學子組成的“古韻新農團”社會實踐團隊走進成都市溫江區王光祈紀念館,開展以“傳承紅色基因,汲取奮進力量”為主題的社會實踐活動。通過實地參觀、史料研讀、事跡學習與專題研討,團隊成員深刻領悟五四先驅王光祈先生“教育救國”“文化興邦”的崇高理想,在紅色精神的浸潤中堅定理想信念,激發奮進新征程的青春力量。

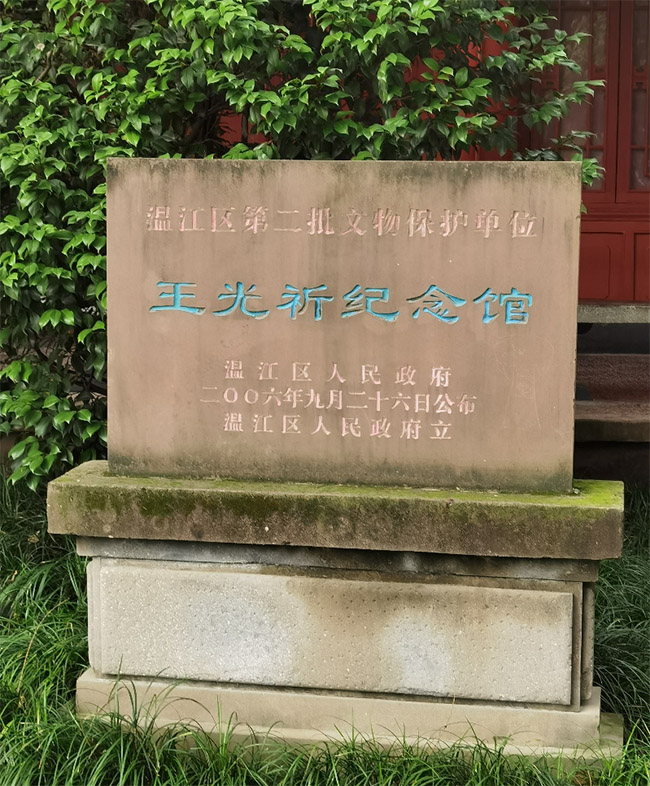

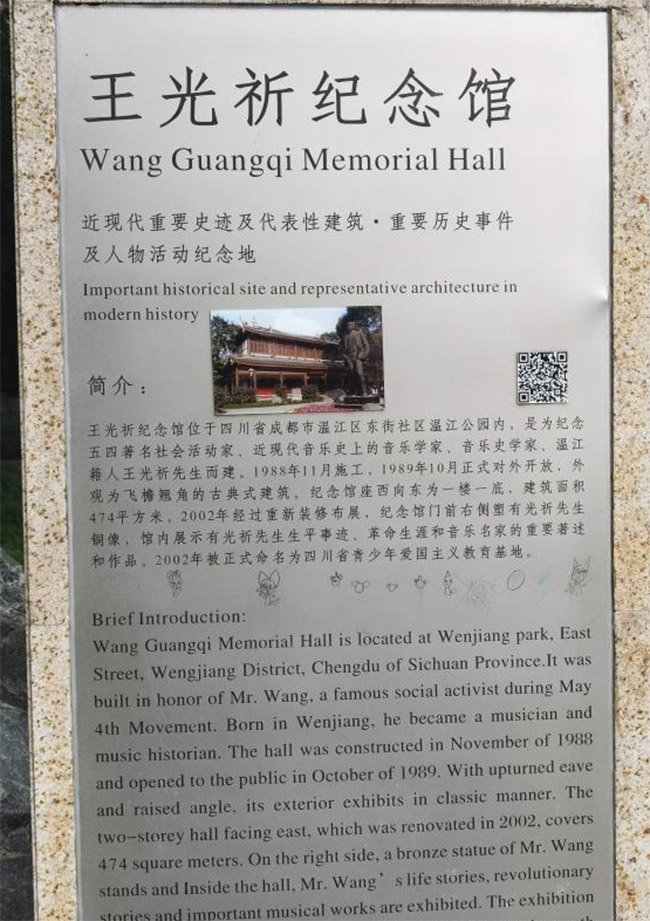

走進歷史現場:在紀念館中感悟先驅精神 溫江公園內綠蔭如蓋,一座青磚灰瓦的院落靜靜矗立,匾額上“王光祈紀念館”六個大字蒼勁有力。這座為紀念近代著名社會活動家、音樂學家、五四運動先驅王光祈先生(1892-1936)而建立的紀念館,承載著厚重的歷史記憶與精神豐碑。活動當日,團隊成員佩戴團徽,整齊步入紀念館。

在團隊負責人的引導下,依次參觀“少年立志·救國圖存”“遠渡重洋·上下求索”“赤子之心·矢志報國”三大主題展區,通過200余件珍貴文物、歷史照片及影像資料,全景式了解了王光祈先生波瀾壯闊的一生。

在“少年中國學會”展板前,團隊成員駐足良久。1919年,王光祈與李大釗等共同發起成立“少年中國學會”,提出“奮斗、實踐、堅忍、儉樸”的宗旨,凝聚了一批心懷救國理想的熱血青年。展柜中陳列的《少年中國運動》手稿,字跡道勁,句句鏗鏘:“吾輩青年當以創造少年中國為唯一使命!”這份百年前的吶喊,讓團隊成員深受震撼。“王光祈先生用一生詮釋了“少年強則國強’的深刻內涵。”

步入“音樂救國”展區,一架老式留聲機播放著王光祈創作的《黃河船夫曲》片段。作為中國近現代音樂學奠基人,他首次系統地將西方音樂理論引入中國,并主張“以音樂喚醒民族靈魂”。團隊成員仔細聆聽旋律中的激蕩情懷,透過泛黃的樂譜手稿,感受先生“藝術報國”“赤子之心”。“原來紅色基因不僅存在于戰場,也流淌在文化血脈中!”一位成員在筆記中寫道。

沉浸式學習:從人物事跡中汲取精神養分 為深化學習成效,團隊在紀念館多功能廳開展“王光祈精神”專題研習會。以“五四精神與當代青年的使命”為題,結合王光祈生平進行專題分享總結。成員指出:“王光祈先生的一生是愛國、進步、民主、科學”五四精神的生動寫照。他放棄安逸生活投身救國運動,以文化啟蒙推動社會變革,這種將個人理想融入國家命運的擔當,正是紅色基因的核心內涵。”

隨后,團隊成員分組研讀《王光祈文集》《五四運動回憶錄》等史料,圍繞“新時代如何傳承先驅精神”展開討論。農林專業的同學結合鄉村振興戰略提出:“王光祈先生曾倡導到民間去’,青年學子要將專業知識帶到田間地頭,用科技興農助力共同富裕。”其他學院的同學則從文化傳承角度發言:“先生畢生致力于中西文化交流,啟示大家應堅定文化自信,讓傳統文化在創新中煥發活力。”

對話歷史:在跨越時空的精神共鳴中成長 實踐活動中,團隊成員通過多種形式與歷史“對話”,讓紅色基因浸潤心田。在紀念館中,大家看到了王光祈留學期間使用的鋼筆、書信等遺物,了解到了背后“半塊銀元”的故事:1920年赴德留學時,先生為節省經費資助國內進步刊物,每日僅以面包果腹,卻將省下的生活費悉數寄回祖國。這半塊銀元不僅是文物,更是一面鏡子,照見共產黨人艱苦奮斗的本色。

在“寄語青年”互動展墻前,團隊成員寫下“以青春之我建設青春中國”“做新時代的追光者”等感言,與百年前王光祈《致青年書》中的“愿中國青年永遠向上”遙相呼應。這種跨越時空的對話,讓紅色精神的傳承具象化為可觸可感的行動宣言。

活動尾聲,團隊全體成員在王光祈銅像前莊嚴肅立。“繼承先驅遺志,堅定理想信念;厚植家國情懷,勇擔時代使命”的鏗鏘誓言回蕩在紀念館上空,彰顯著新時代青年的昂揚斗志。

實踐感悟:讓紅色基因煥發新時代光芒 三天的沉浸式學習讓古韻新農團成員收獲頗豐。總結分享會上,同學們結合實踐見聞暢談體會。

“以前覺得紅色教育是宏大的敘事,但王光祈先生的故事讓大家明白:紅色基因就藏在每一個為國奉獻的選擇里。”

“作為農業院校學子,我輩青年要把“到民間去'的精神落到實處,畢業后扎根基層,把論文寫在鄉村振興的大地上。”

團隊負責人總結道:“這次實踐不僅是一次歷史回溯,更是一場思想淬煉。希望同學們

希望同學們將紅色基因轉化為求知奮進的動力,在實現民族復興的賽道上接續奔跑。”

結語:以青春熱血續寫紅色華章 百年風云激蕩,精神代代相傳。王光祈紀念館中的一件件文物、一段段故事,如同永不熄滅的火種,照亮青年前行的道路。古韻新農團通過此次實踐活動,深刻領悟了紅色基因的時代價值,實現了思想境界的升華與奮斗動能的凝聚。未來,團隊將繼續挖掘紅色文化資源,創新學習形式,帶動更多青年在學思踐悟中堅定理想信念,讓先驅精神在新時代綻放更加璀璨的光芒!