薅草鑼鼓是扎根于湖北宜昌屈原故里的傳統民間藝術,2008 年被列入國家級非物質文化遺產名錄,是長江中游農耕文明中極具生命力的文化符號。它以 “鼓為魂、鑼為韻”,盛行于舊時田間勞作場景 —— 農忙時節,村民們手持農具薅草,鼓手與鑼手站在田埂上,伴著節奏鮮明的鼓點與鑼聲,唱誦即興編創的歌謠,既為勞作的人們提神鼓勁,又蘊含著對豐收的期盼、對自然的敬畏。其唱詞涵蓋農事知識、民間故事、生活哲理,曲調融合了楚地山歌的高亢與小調的婉轉,分為 “開場鼓”“催工調”“歇氣歌” 等不同段落,既是農耕生產的 “勞動號子”,也是承載地方民俗與集體記憶的活態載體。如今,薅草鑼鼓雖逐漸脫離傳統田間場景,卻以舞臺展演、校園傳承等新形式延續生命力,成為連接屈原文化與當代生活的重要紐帶。

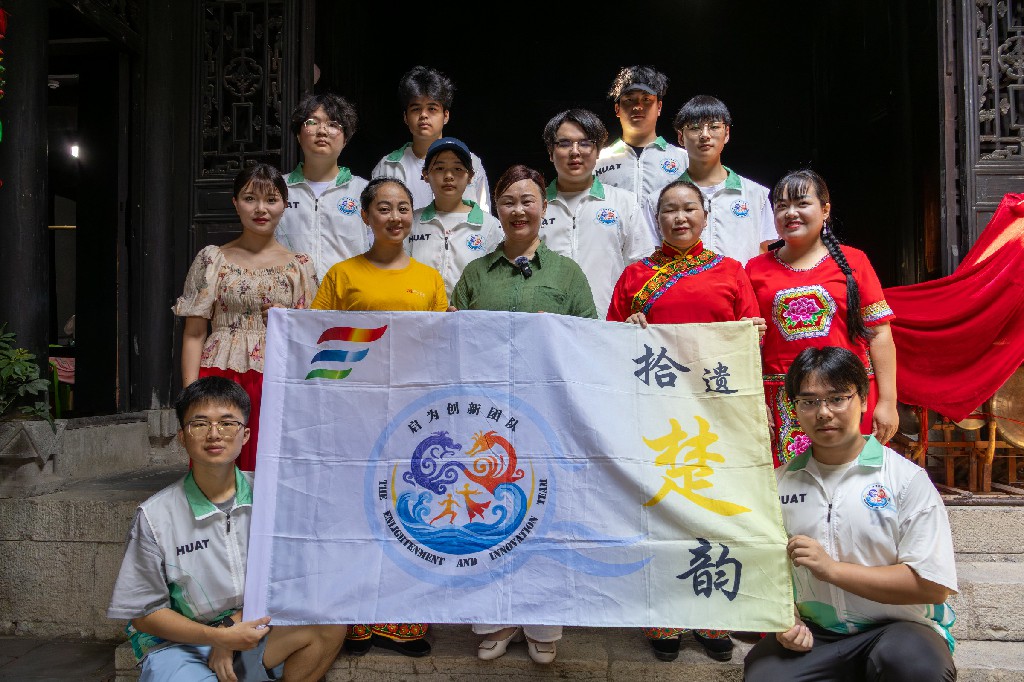

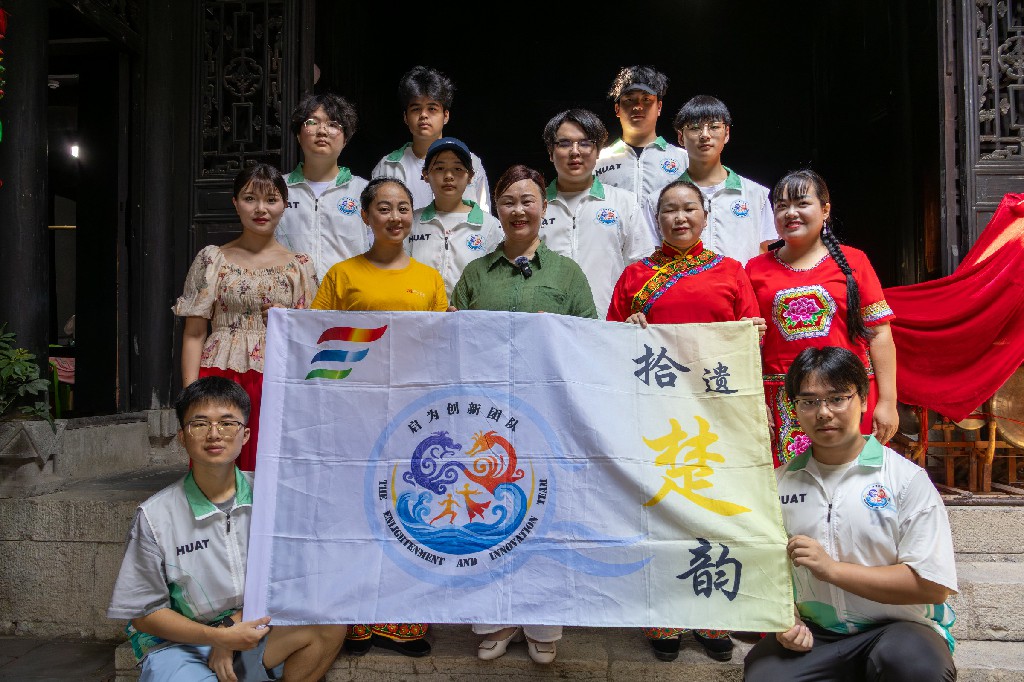

2025 年 7 月 6日上午,湖北汽車工業學院 “拾遺楚韻・啟為創新” 非遺調研團隊,專程前往宜昌市屈原祠內的薅草鑼鼓傳習基地,與國家級非物質文化遺產薅草鑼鼓代表性傳承人羅留英展開深度交流。隊員們不僅現場聆聽薅草鑼鼓的原生態展演,見證樂器調試與唱詞編排的全過程,更在互動體驗中觸摸這門古老藝術的煙火氣,感受其背后深厚的農耕文化底蘊與傳承力量。

剛踏入屈原祠的傳習基地,隊員們便被一陣清脆激昂的鑼鼓聲吸引 —— 院內的空地上,羅留英正帶著兩位弟子排練《薅草催春》。只見她手持鼓槌,腰間系著小鑼,鼓點時而急促如 “雨點打禾苗”,時而舒緩似 “清風拂稻田”;身旁的弟子配合著敲鑼,鑼聲與鼓聲交織,形成層次分明的節奏。羅留英張口開唱,歌聲高亢嘹亮卻不失婉轉:“太陽出來暖洋洋,鄉親們薅草忙又忙,一鼓敲出好光景,一鑼迎來稻花香……” 即興編創的唱詞帶著泥土的芬芳,瞬間將隊員們拉回舊時田間勞作的熱鬧場景。不等展演結束,隊員們已圍上前去,眼神里滿是好奇與贊嘆。

“薅草鑼鼓的根,就在咱農民的田埂上。” 羅留英放下鼓槌,用帶著鄉音的話語向隊員們講解,她指尖摩挲著鼓面 —— 這面牛皮鼓已陪伴她二十余年,鼓身上的紋路里還沾著淡淡的泥土痕跡。“以前農忙薅草,幾百人在田里干活,沒個動靜容易累、容易走神。這鑼鼓一響、歌一唱,大家干勁就足了,連薅草的速度都能快不少。” 她指著墻上掛著的老照片,照片里是上世紀 80 年代村民們在田間薅草、鑼鼓手站在田埂演唱的場景,“你看,那時候我師父就站在那兒,我跟在后面學敲鼓、學唱歌,一晃眼,我也成了師父。”

在羅留英的指引下,隊員們走進傳習基地的陳列室。室內擺放著不同年代的鑼鼓樂器 —— 有表面包漿厚重的老牛皮鼓,有邊緣磨得光滑的銅鑼,還有記錄著唱詞的手抄本。“這是我師父傳下來的《農事唱詞集》,里面記了兩百多首老調子,從春耕到秋收,不同時節有不同的歌。” 羅留英翻開本子,泛黃的紙頁上是工整的毛筆字,“比如插秧時唱《勸農調》,提醒大家‘秧苗要插勻,日后谷滿囤’;收割時唱《豐收歌》,歡喜勁兒都在詞里。” 她還現場演示了樂器調試的技巧:“鼓皮要繃得松緊適中,太緊了聲音脆,太松了沒勁兒;鑼要敲在邊緣,聲音才亮,敲在中間就悶了 —— 這些都是老輩人傳下來的講究。”

最讓隊員們興奮的,是互動體驗環節。羅留英先教大家基本的鼓點節奏:“‘咚 — 咚 — 鏘,咚 — 咚 — 鏘’,這是最基礎的‘催工鼓’,跟著我打,別慌。” 隊員們輪流拿起鼓槌,有的剛開始節奏混亂,鼓點與鑼聲對不上;羅留英耐心糾正,手把手教他們調整手腕的力度:“敲鼓不用蠻勁,要巧勁,跟著心跳的節奏走,就像田里干活,一步一步來。” 隨后,她又教大家學唱簡單的唱詞:“‘屈原故里好風光,鑼鼓一響精神爽’,調子要往上揚,像咱宜昌的山一樣,要有勁兒。” 隊員們跟著哼唱,雖有些生澀,卻也漸漸找到曲調的韻味,院子里的鑼鼓聲與歌聲交織,滿是熱鬧的氣息。

采訪中,羅留英向隊員們講述了自己與薅草鑼鼓的半生堅守。1958 年出生的她,16 歲便跟隨薅草鑼鼓第二代傳承人周啟英學藝。“那時候師父對我可嚴了,鼓點打錯一個要罰練一百遍,唱詞記錯一句要抄十遍。” 羅留英笑著回憶,“師父說,這不是隨便敲敲唱唱的,是咱農民的‘精氣神’,不能丟。” 上世紀 90 年代后,隨著農業機械化發展,田間薅草的人少了,薅草鑼鼓也漸漸 “沒了用武之地”,不少徒弟都改了行,羅留英卻沒放棄:“我背著鑼鼓去村里、去鎮上,只要有人愿意聽,我就愿意演。”

2012 年,在當地文化部門的支持下,羅留英在屈原祠成立薅草鑼鼓傳習基地,一方面整理搶救老唱詞、老調子,一方面免費招收學員。“剛開始沒人來,年輕人覺得這是‘老古董’,不好聽也不賺錢。” 羅留英沒氣餒,她改編了新唱詞,把屈原文化、鄉村變化寫進歌里,還帶著學員去學校、社區展演,“我想讓大家知道,薅草鑼鼓不只是老輩人的回憶,也能唱新時代的事兒。” 如今,傳習基地已有 30 多名學員,最小的 18 歲,最大的 65 歲,“有學生,有農民,還有退休的老師,大家都是真心喜歡這門手藝。”

談及未來,羅留英的目光望向屈原祠外的江水,眼神里滿是堅定:“我想把這些老唱詞、老調子都錄下來,做成光盤;再編一本《薅草鑼鼓教程》,讓想學的人都能找到門道。” 她拿起鼓槌,輕輕敲了一下鼓面,“屈原祠是咱楚文化的根,我要在這兒把薅草鑼鼓傳下去,讓更多人知道,咱農民也有自己的藝術,咱的鑼鼓聲,能傳得很遠很遠。”

傳習基地的鑼鼓聲再次響起,清脆的 “咚鏘” 聲伴著羅留英的歌聲,飄出院子,與屈原祠的飛檐斗拱相映。湖北汽車工業學院 “拾遺楚韻・啟為創新” 非遺調研團隊的隊員們看著羅留英專注的神情,聽著這帶著鄉土溫度的韻律,忽然懂得:所謂非遺傳承,從不是守著過去不變,而是像羅留英這樣,以鑼鼓為媒,將對土地的熱愛、對傳統的堅守,一鼓一鑼地融進時代,讓古老的薅草鑼鼓在新時代依舊能唱出響亮的鄉音。(通訊員 王禹宸)