挺膺擔當護江河安瀾 矢志創新助水利騰飛

——“礪水鑒修”社會實踐隊赴甘肅省劉家峽水庫、陜西省東莊水庫交流學習為深入貫徹習近平總書記關于“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路,全面落實黨的二十屆三中全會關于“推進國家安全體系和能力現代化,提高防災減災救災能力,完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施”的明確要求,自2025年春季學期以來,西安理工大學水利水電學院組織部分水利工程專業研究生和本科生,組建了“礪水鑒修”社會實踐隊,著重開展“大壩泄水建筑物水毀損傷識別及修復加固關鍵問題”的調查與研究工作,助力保障水壩安全。他們以實驗室為起點,從冬末的理論探索,到初春劉家峽水庫的實地勘察,再到仲夏涇河河谷的深入調研,用腳步丈量祖國江河。他們分批次前往甘肅省臨夏州永靖縣境內的劉家峽水電站和陜西省咸陽市禮泉縣的東莊水庫現場,實地采樣觀摩,同步在校內開展實驗研究,著力以專題調研把脈工程困境,以科學技術解決工程難題,以青春腳步譜寫水利華章。【鋼骨補天闕 科技續禹功——探訪劉電,研泄水建筑修復之策】

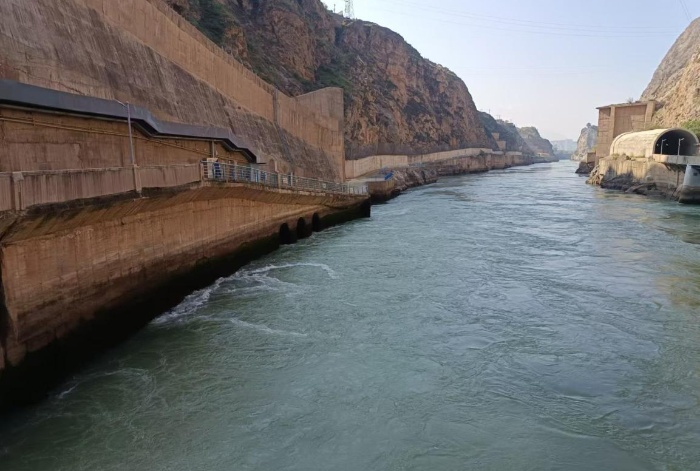

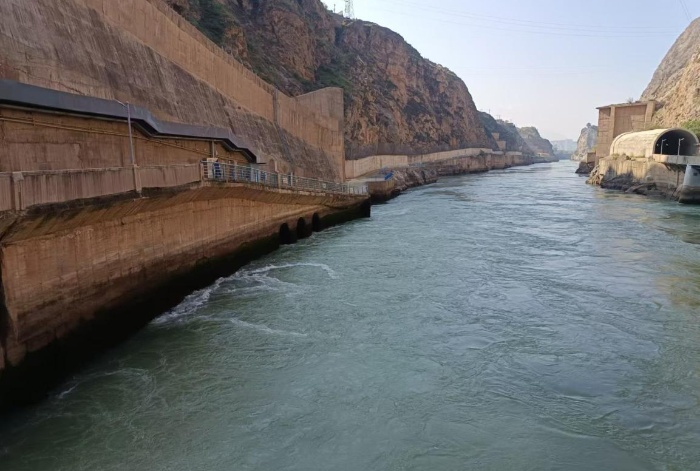

3月伊始,實踐隊部分研究生來到劉家峽水電站現場,現場技術專家向師生介紹了劉家峽水電站的基本概況,其位于甘肅省永靖縣境內的黃河上游干流,除了發電,兼有防洪、防凌、灌溉、航運、工業及城市供水等重要功能,項目動工于1958年,因各種因素影響經歷停工、復工等波折,最終于1974年竣工投產,因其作為中國首座百萬千瓦級水電站,代表了中國20世紀60-70年代水電建設的最高水平,素有“共和國長子”的美譽。

由于大壩處于高寒地區,泄水建筑物依舊受凍融、水流沖蝕及氣蝕等多因素耦合作用導致的混凝土頻繁劣化,甚至一次大型泄水就會出現部分部位水毀,嚴重影響泄水安全,且水毀過程不明確,對易損傷及已損傷部位判定不及時等原因,直接導致修復補強工作效率低下,修復效果不佳等一系列問題。為此,在與技術專家討論交流后,帶領實踐隊全體成員前往受損溢洪道現場參觀調研。

參觀過程中,負責人介紹了因高速水流長期沖刷而形成的水毀區域。在現場工作人員引導下,實踐隊員們仔細記錄了水毀損傷呈現出的各類宏觀現象,比如泄水建筑物表面出現的明顯裂縫以及混凝土表層因水流沖擊而產生的剝落等問題。實踐隊員第一次直觀地接觸泄水建筑物的水毀損傷情況,實現了從書本走向現實,從理論走向實踐,讓他們對水毀問題有了更真切、更具體的感受。實踐隊在工作人員幫助下,現場劃定了試驗區并采集相關樣品,為后續修復材料的研究和驗證提供了基礎。

實踐隊成員結合劉家峽水庫所處外部環境,針對性查閱資料,通過室內試驗和數值模擬等手段,基于損傷累積理論,判斷易損傷區域,為鋼-混凝土結構靶向修復補強方案提供理論依據。

通過不斷研究驗證,實踐隊成員結合模糊數學理論和神經網絡模型,分析了水庫在不同運行工況下鋼、混凝土和各類修復材料所形成聯合體結構的動力響應特征,最終提出了一種以聚氨酯砂漿為主的混凝土修復材料,并在工作人員幫助下,將該材料成功應用于試驗區,待后續泄洪后再根據受損情況繼續優化調整材料,實踐隊師生將持續關注。

【鐵臂鎖涇龍 匠心筑安瀾——參觀東莊,學水利工程建設之道】

為進一步了解泄水建筑物在建設過程中的關鍵步驟和技術難點,更好服務于泄水建筑物破損識別和修復,實踐隊第二站來到了位于陜西省禮泉縣境內的在建國家重大水利工程——涇河東莊水利樞紐工程進行實地參觀學習。涇河東莊水利樞紐工程是國務院確定的172項節水供水重大水利工程之一,也是陜西省歷史上規模最大的水利工程。

在工程指揮部技術人員的帶領下,隊員們先后參觀了工程展示中心、施工現場,詳細了解了工程的規劃布局、技術難點、建設進展以及未來效益,并著重探討了泄水建筑物的施工技術和具體材料,明晰施工痛點、技術難點和創新要點,為后續改善修復材料奠定基礎。

走進東莊水庫施工現場,站在大壩右壩肩的觀景臺上,項目技術人員何少川部長向實踐隊介紹了東莊水利樞紐工程概況。建成后將顯著提高涇河乃至渭河下游的防洪標準,有效抵御“千年一遇”的洪水,為關中平原特別是西安、咸陽、渭南等城市及重要基礎設施構筑起堅實的安全屏障。它不僅能為渭北“旱腰帶”地區提供可靠的生產生活用水,支撐區域高質量發展,還能有效補充地下水,改善區域水生態環境。

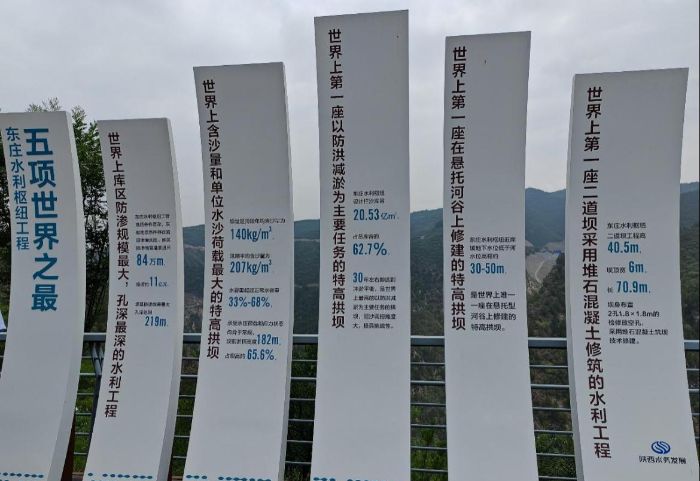

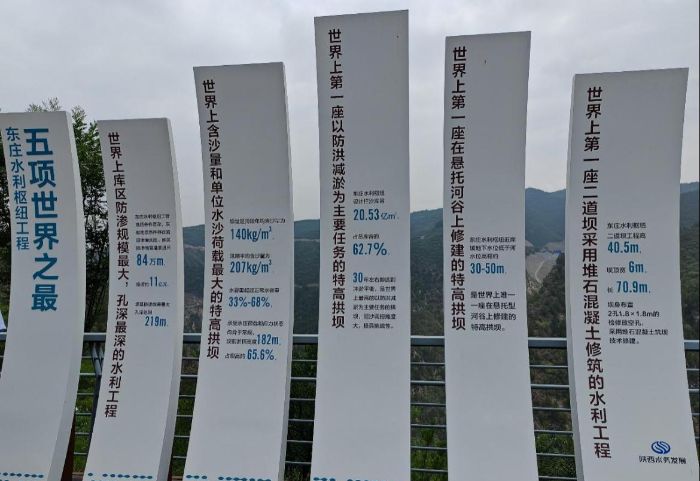

何少川為大家詳細介紹了東莊水利工程的五項世界之最。并重點介紹了東莊水利樞紐工程投運50年,可減少入渭河泥沙30.51億噸,減少渭河下游河道泥沙淤積6.57億噸,使渭河下游河道累計淤積厚度由2.6米減少為0.76米,將有效解決渭河淤積和洪水災害問題,推動我國黃河流域生態保護和高質量發展。聽到這一串串改善民生、維護安全的數字,實踐隊員感慨道:“紙上得來終覺淺,親臨東莊工程現場,才真正體會到水利工程的價值和意義是多維度的、深遠的。”

在何少川帶領下,實踐隊成員來到右壩肩下游側,抵近觀察各壩段澆筑情況,他介紹道:“該工程是重點保障工程,24小時不停歇澆筑建設。”施工現場,實踐隊員與項目技術專家詳細交流了泄水建筑物的施工情況,詳細傾聽技術人員提出的意見建議,為后續產學研合作和修復材料改進奠定良好基礎。

通過本次社會實踐活動,帶給大家的不僅是一堂生動的專業認知實踐課,更是一堂深刻的國情教育課。實踐隊成員既看到水庫運行可能出現的“病痛”,也感受到大壩拔地而起的艱辛過程,對老一輩水利人艱苦自強,奮斗不息的精神有了更深刻理解,也對新時代水利人的責任有了清晰認知,水利人的精神傳承已悄然浸入骨髓,水利學子一直在路上!