(通訊員 林雨樂)盛夏七月,熱忱如火。為響應新時代青年傳承紅色基因的號召,安徽工業大學“紅色事跡宣講”實踐隊一行二十余人,于7月10日至15日,扎根蚌埠市革命歷史陳列館,開展了一場主題鮮明、內容扎實的紅色文化深度研學實踐活動。他們以“深挖紅色富礦,活化歷史記憶,賦能時代傳承”為使命,綜合運用歷史學、傳播學、設計學等專業視角,通過沉浸式觀展、系統性史料梳理、搶救性口述史采集、創新性傳播策劃等多元化實踐路徑,不僅實現了自我精神洗禮,更以實際行動為革命場館的展陳優化與紅色文化的代際傳播注入了澎湃的青春動能。

踏訪紅色場館,觸摸歷史溫度

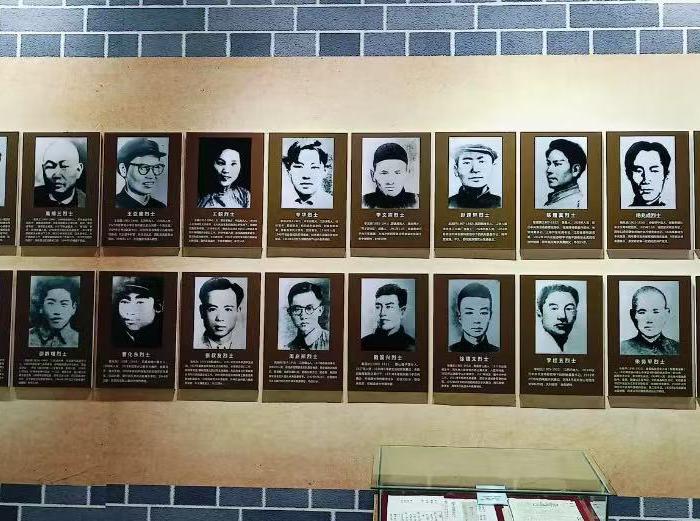

踏入莊嚴肅穆的陳列館,時間仿佛瞬間凝固。泛黃卷邊的戰地家書,靜靜躺在展柜里,墨跡間浸染著硝煙與思念;銹跡斑斑的步槍,無言訴說著沖鋒陷陣的壯烈;一張張定格歷史瞬間的黑白照片,將“淮河烽火”“蚌埠解放”“建設歲月”的壯闊圖景徐徐展開。在資深講解員的引領下,實踐隊員們屏息凝神,沿著歷史的脈絡緩步前行。每一處駐足,都是一次與先輩的隔空對話。

“這封寫于1948年深秋的家書,是一位年輕戰士在淮海戰役前線寫給母親的。”隊員王蕊輕聲讀著展板上的文字,眼眶微紅,“信里滿是家常的叮嚀和對故土的眷戀,但結尾那句‘兒誓以生命守護淮河,不解放蚌埠,絕不回頭!’的鏗鏘誓言,卻如重錘敲擊心靈。”她迅速用相機記錄下書信細節,并在筆記本上標注:“需深挖寫信人背景及后續故事,增強情感沖擊力。”隊員們敏銳地意識到,正是這些飽含人性光輝與堅定信仰的個體敘事,最能打動同齡人的心弦。他們計劃將這些散落在展館各處的動人片段,系統整理成圖文并茂、語言鮮活的《展品背后的故事》系列讀本。實踐中,隊員們分工協作:系統梳理展品背景信息、拍攝高清圖片、分析現有展陳布局和解說詞內容。面對史料疑問,他們虛心請教館員,查閱《蚌埠革命史》等文獻,力求精準還原歷史細節。

圖為蚌埠市革命歷史陳列館的照片。林雨樂供圖

傾聽守護者說,感悟責任擔當

“守護這些革命文物,就是守護我們這座城市的根與魂。”在陳列館工作已二十余載的李建國副館長,面對這群充滿求知欲的年輕人,打開了話匣子。他輕撫著一面褪色但依舊鮮艷的紅旗,動情地講述:“這面旗幟,是1948年冬天,蚌埠郊區的鄉親們,在敵人瘋狂搜捕的白色恐怖下,把它層層包裹,深埋地底,用生命保存下來的火種啊!”他語重心長地說:“看到你們年輕人主動走進來,愿意靜下心了解這些,我們非常欣慰。但歷史的細節正隨著親歷者的老去而模糊,很多口耳相傳的故事,亟需系統性地整理、考證和數字化保存。這份傳承的接力棒,需要你們接過來!”

李館長的話語,如投入心湖的石子,在隊員們心中激起層層漣漪。“以前總覺得紅色傳承是宏大敘事,有些距離感。”隊長感慨道,“但親耳聽到這些驚心動魄的守護故事,親手觸摸這些承載著生命重量的文物,才真切體會到‘傳承’二字沉甸甸的責任。它需要我們俯下身去,做最扎實、最細致的工作。”隊員們意識到,展館中部分解說詞偏重宏觀事件,對個體命運和情感挖掘不足,這正是他們可以發揮所長之處——用扎實的史料研究,還原歷史的肌理,讓冰冷的展品“開口說話”,讓英雄不再是遙遠模糊的名字,而是有血有肉、可感可敬的身邊人。

為此,實踐隊將“搶救性口述歷史”列為重點任務。他們帶著精心準備的問題提綱和錄音設備,拜訪了數位曾親歷蚌埠解放的老戰士及其后人。92歲高齡的張德勝爺爺,雖聽力已弱,但提起1949年1月那個改變城市命運的黎明,渾濁的雙眼瞬間煥發出光彩:“那天冷啊,可心里像揣著火盆!天還沒亮透,我們就舉著連夜糊好的紅燈籠,涌上街頭…解放軍同志們的軍裝都帶著冰碴子,可那精神頭!滿城都是‘解放了!’的歡呼聲,那聲浪,能把屋頂掀翻咯!”老人顫抖的手比劃著,嘴角噙著淚花。隊員們屏息聆聽,生怕漏掉一個字,錄音筆忠實地記錄下這穿越時空的激情與榮光。這些飽含溫度的個人記憶,將成為《展品故事集》中最珍貴的篇章,也為陳列館補充了無可替代的“活態”史料。

圖為張爺爺向實踐隊隊員講述故事。林雨樂供圖

凝聚青春智慧,助力文化傳播

經過兩周的實踐,隊員們完成了《蚌埠革命歷史陳列館展品故事集》初稿,整理出30余個革命故事;同時形成《展陳優化建議報告》,從“增加互動體驗裝置”“補充青少年視角解說”等方面提出12條具體建議。

“這些建議很貼合年輕人的認知習慣,比如提到在展陳中加入‘掃碼聽故事’的功能,我們已經在考慮落實了。”陳列館館長趙陽對實踐成果給予肯定,“大學生用專業能力助力紅色文化傳播,既發揮了優勢,也體現了當代青年的擔當。”

實踐接近尾聲時,隊員們還在陳列館開展了一場小型的“紅色故事分享會”,向參觀的中小學生講述整理出的革命故事。“原來蚌埠解放的時候,有這么多普通人參與其中,太讓人感動了!”聽完故事的初中生劉浩說。

圖為場館外圍照片。林雨樂供圖

為期一周的深度研學,對安徽工業大學“星火傳承”實踐隊的隊員們而言,遠非一次簡單的社會實踐。它是一次穿越時空的精神淬煉,一場觸及靈魂的信仰對話。在泛黃紙頁的字里行間,在斑駁文物的無聲訴說中,在老戰士濕潤的眼眶里,他們觸摸到了紅色記憶滾燙的溫度,深刻領悟了偉大建黨精神、革命精神的磅礴偉力與時代價值。

正如隊員們在實踐總結中深情寫下的感悟:“歷史館中的文物或許會蒙塵,但其中蘊藏的精神火種,永不熄滅。它不應被塵封于展柜,而應在我們這一代人的心中被重新擦亮、被深情講述、被創新傳播。傳承,不是復刻過往,而是以青春之思、創新之力,賦予紅色記憶新的時代生命力。”他們表示,返回校園后,將繼續著手制作系列微視頻、H5等新媒體產品,利用校園公眾號、社交平臺進行廣泛傳播,讓蚌埠這片熱土上譜寫的英雄史詩,以更青春的姿態,飛入更多年輕心靈,匯聚成賡續紅色血脈、矢志復興偉業的磅礴青春力量。