7月15日清晨6時30分,南京城區(qū)仍處于朦朧霧氣中,實踐隊全體成員在安徽工業(yè)大學(xué)校門口集合,乘坐大巴車前往位于紫金山南麓的中山陵,全程車程約2小時。上午8時30分許,實踐隊抵達(dá)目的地,在景區(qū)講解員的統(tǒng)一引導(dǎo)下,持預(yù)約憑證有序進入陵園區(qū)域。

進入陵園后,隊員們沿中軸線開始參觀,核心路線為從博愛坊至祭堂的392級臺階。行進過程中,陽光透過兩側(cè)松柏枝葉的縫隙形成斑駁光影,陵園內(nèi)莊重的環(huán)境使隊員們自然放緩腳步,保持安靜有序的參觀狀態(tài)。隊員陳俊杰在接受同行記錄人員采訪時表示:“392級臺階不僅是物理層面的攀登,更像是對歷史的逐步靠近,每向上一步,對孫中山先生及近代革命先輩的敬意便加深一分。”

(圖為團隊到達(dá)中山陵入口牌坊合影。隊長紀(jì)孫寧 攝)

上午9時40分,實踐隊進入中山陵紀(jì)念館開展參觀活動。紀(jì)念館內(nèi)通過文物陳列、歷史圖片展示、多媒體講解等多種形式,系統(tǒng)呈現(xiàn)孫中山先生的生平經(jīng)歷,包括其早年求學(xué)、發(fā)起辛亥革命、制定《建國大綱》等關(guān)鍵人生節(jié)點,同時梳理了中國近代史的重要發(fā)展脈絡(luò)。館內(nèi)陳列的文物涵蓋孫中山先生使用過的文具、書信手稿、革命時期的旗幟等實物,歷史圖片則記錄了不同歷史階段的社會風(fēng)貌與重要事件場景,多媒體設(shè)備通過視頻、音頻等形式,生動還原了孫中山先生的演講內(nèi)容與革命活動場景。

參觀過程中,隊員們以小組為單位,有序瀏覽各類展品,不時停下交流討論。隊員紀(jì)馮起在參觀后表示:“通過文物、圖片與多媒體的結(jié)合,我對孫中山先生‘天下為公’的精神內(nèi)核有了更直觀的理解,既對歷史細(xì)節(jié)產(chǎn)生了好奇,也為革命先輩的理想與付出感到震撼,同時開始思考作為計算機專業(yè)學(xué)生,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)怎樣的歷史責(zé)任與時代使命。”

(圖為中山陵內(nèi)孫中山先生“革命尚未成功,同志仍須努力”題字。隊員紀(jì)馮起 攝)

為探尋中山陵景區(qū)在愛國主義教育傳播上的“密碼”,實踐隊特意走訪中山陵管理局文教科工作人員。工作人員表示:“這些年,我們通過專題展覽,把歷史故事‘搬’到游客眼前;推出沉浸式講解,讓大家能‘觸摸’到歷史的溫度;開展紅色文化研學(xué)課程,帶著孩子們在行走中讀懂愛國。”隊員紀(jì)孫寧關(guān)注到數(shù)字化傳播創(chuàng)新,稱:“景區(qū)開通的微信公眾號、視頻號,就像架起時空橋梁。短視頻里,歷史場景‘活’了;互動直播中,年輕人和歷史的距離‘近’了,這種方式太贊!”

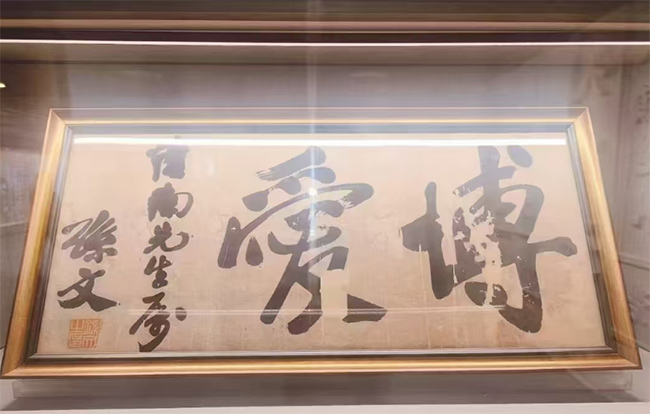

(圖為中山陵內(nèi)孫中山先生“博愛”題字。隊員賈永晉 攝)

在景區(qū)入口,隊員們與來自天南海北的游客不期而遇。來自甘肅的退休教師李先生談及中山陵,眼神滿是深情:“我年輕時就常來南京,可每次站在中山陵的臺階上,俯瞰這座城市,那些為國家拋頭顱、灑熱血的先輩身影,總會在腦海里打轉(zhuǎn),心里的觸動一次比一次深。”游客質(zhì)樸話語,讓愛國主義教育意義,在實踐隊成員心中愈發(fā)清晰——它是跨越年齡、地域的情感共鳴,是刻在國人骨血里的精神傳承。

參觀告一段落,實踐隊圍繞“如何理解愛國主義精神”展開交流討論,同步啟動“寫給孫中山先生的一封信”主題征文活動,隊員們筆尖游走,把參觀震撼、對偉人精神敬仰,以及對民族復(fù)興的信心,化作一行行飽含深情的文字。有的隊員用相機定格實踐瞬間,鏡頭里有隊友專注參觀側(cè)影、紀(jì)念館里珍貴文物,配上文字注解,這些圖文將在后續(xù)線上展示與實踐成果匯報中亮相,成為傳播愛國主義精神的微小卻有力的火種,期待點燃更多青年關(guān)注歷史、勇?lián)姑臒崆椤?br /> 活動收尾總結(jié)環(huán)節(jié),“愛國主義在當(dāng)代青年的表達(dá)方式”成為討論焦點,隊員們各抒己見,凝聚共識:新時代青年的愛國,該融入學(xué)習(xí)、科研、志愿服務(wù)的點點滴滴,讓家國情懷與個人成長同頻共振。計算機專業(yè)的賈永晉稱:“技術(shù)強國的路上,我們計算機專業(yè)學(xué)生不能缺席。未來,我盼著把所學(xué)用到人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全這些國家急需的前沿領(lǐng)域,讓專業(yè)力量成為報國底氣!”實踐隊還將參觀感悟凝練成《愛國主義教育在紅色景區(qū)的創(chuàng)新傳播策略研究》簡報,計劃提交學(xué)校社科競賽平臺,讓實踐收獲進一步沉淀、轉(zhuǎn)化。

此次“大學(xué)生返家鄉(xiāng)”社會實踐,于安徽工業(yè)大學(xué)實踐隊而言,是一場與歷史對話的旅程。中山陵的一草一木、一磚一瓦,讓隊員們觸摸到歷史的厚重,也讓新時代青年的責(zé)任感與使命感,在心底蓬勃生長。在中華民族偉大復(fù)興的漫漫征途中,青年本就是先鋒力量。走進歷史,是為了更好地奔赴未來;汲取先輩精神,是為了更堅定地踏出屬于當(dāng)代青年的奮進之路。

通訊員 紀(jì)孫寧 陳俊杰 包繼壘 蔣元龍 紀(jì)馮起 賈永晉