即將結束的這個暑期里,為深度挖掘絲綢之路文化遺產的時代價值,助力文旅融合,西北師大“絲綢之路文化遺產廊道文旅融合”實踐調研團隊一行6人在指導老師馮玉新的帶領下,赴新疆維吾爾自治區吉木薩爾縣開展暑期實踐活動。團隊以“文旅融合”為切入點,通過實地考察、史料收集、文化遺產宣傳拍攝等形式開展,旨在系統梳理當地旅游發展現狀,為絲綢之路文化遺產廊道文旅融合注入新動能。據悉,實踐團從蘭州出發,經過12小時的車程抵達新疆烏魯木齊。

實踐團在蘭州西站出發。黃嘉穎 供圖

在七月為期5天的實踐活動中,實踐團首先前往昌吉回族自治州吉木薩爾縣北庭故城遺址開展預調研,抵達后與景區工作人員展開深入溝通協調,通過細致訪談全面掌握遺址的基本情況,同時推進相關資料的收集與整理工作。

實踐團訪談景區工作人員。黃嘉穎 供圖

北庭故城遺址:故城殘垣中的絲路樞紐

北庭故城呈長方形,分內、外兩重城,構成獨特的“回”字格局,故城雖歷經千年風霜侵蝕,墻體斑駁卻依舊矗立,墻角處還能看到些許唐代夯土工藝的痕跡。團隊成員駐足討論,親身感受故城的恢弘氣勢,體悟到它在維護西域穩定、促進東西方文化交流中所扮演的重要角色。

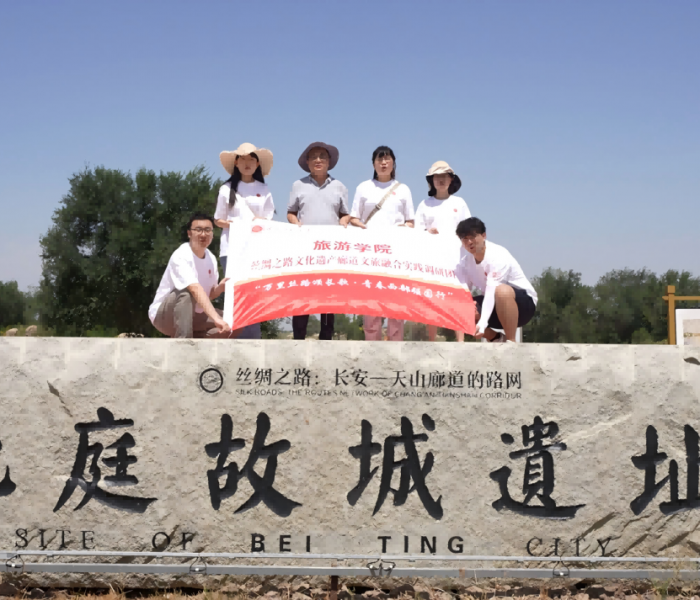

實踐團在北庭故城遺址合影。黃嘉穎 供圖

高昌回鶻佛寺遺址:文明交融的見證

離開故城遺址,實踐團來到了北庭高昌回鶻佛寺博物館。這座博物館依托始建于公元9世紀的高昌回鶻佛寺而建,彼時正值高昌回鶻王朝鼎盛時期,作為當時北庭都護府的核心佛教建筑,這座佛寺曾是西域僧侶云集、譯經弘法的圣地寺廟遺址分南、北兩部分,北部包括正殿和四周的洞龕遺跡,南部包括配殿、庭院、僧房等遺跡。墻上的壁畫殘片但仍能清晰辨認出融合了中原風格與西域特色的圖案,團隊成員深切感受著絲綢之路各民族文明互鑒的生動圖景。

實踐團參觀高昌回鶻佛寺遺址。黃嘉穎 供圖

絲綢之路北庭故城遺址博物館:文物中的千年對話

隨后,實踐團前往絲綢之路北庭故城遺址博物館繼續調研。作為新疆首個以絲綢之路為主題的專題博物館,設有“絲路傳奇”“建政西域”“人文北庭”“北庭重生”四個主題展廳,實踐團依次探索。團隊成員不僅對相關文獻資料進行詳細整理與抄錄,還參觀展廳內的陶尊、雞首壺等文物,以此深入了解北庭故城的歷史。通過數字化展項,借助三維建模、動態投影等技術,看到原本沉寂的故城遺址在屏幕上“復活”,清晰感知到不同民族文化在這片土地共生共榮。

實踐團學習北庭故城遺址文獻資料。黃嘉穎 供圖

吉木薩爾縣文旅局:北庭歷史資料的深度尋訪

實踐團隊在北庭故城遺址實地調研后,赴吉木薩爾縣文旅局開展深度交流,聚焦絲綢之路文化遺產廊道文旅融合主題,圍繞北庭故城歷代文獻記載、遺址保護規劃及文旅融合方案展開探討。文旅工作者詳解專業問題,提供資料。

實踐團與吉木薩爾縣文旅局工作人員交流。黃嘉穎 供圖

此次實踐活動不僅是對北庭故城遺址文化價值的深度挖掘,更是西北師大師生踐行“傳承絲路精神、以文塑旅、以旅彰文”使命的具體行動。團隊成員表示,將以此次調研為契機,以遺產敘事為視角,通過多學科交融,讓更多人了解絲路的歷史魅力。