7月8日,南京師范大學泰州學院“紅心研墨”實踐團隊在泰州科技館,用3個小時的時間,把“食品安全”和“合理膳食”從課本里“請”出來,變成了一場能動手、能互動、能帶走的實用課。參與者們帶著疑問來,揣著方法走,讓健康飲食的理念,真正從課堂延伸到了餐桌。

前期準備:讓知識“落地”的細節考量 團隊成員知道,科普的關鍵是“有用”。籌備時,他們反復琢磨“大家最想知道啥”:老人關心“怎么吃能降壓”,媽媽們想了解“怎么給孩子選零食”,孩子們好奇“為啥不能多吃糖”。于是,PPT里加了“降壓食譜”(芹菜炒木耳、冬瓜海帶湯),給媽媽們的“零食紅黑榜”(綠燈:酸奶、堅果;紅燈:辣條、果凍),給孩子的“吃糖危害”漫畫(蛀牙、變胖)。實驗選了“日常能用到”的:比如“看配料表找添加劑”(教大家認“阿斯巴甜”“明礬”等要避開的成分),“冷藏食品離柜多久不能買”(超過2小時就有風險)。

知識講解:從問題到方案的“飲食指南”

知識講解:從問題到方案的“飲食指南” “先問大家一個問題:咱們每天吃的鹽,夠不夠裝滿一個啤酒瓶?”14時,志愿者小李的提問引發了討論。他隨后亮出數據:“人均日鹽9.3克,推薦量5克,超標86%——這也是我國3.3億高血壓患者的重要誘因。”講解中,他始終圍繞“怎么辦”:“減鹽可以用香料代替鹽,比如燉肉放八角、桂皮;增蔬菜可以‘一菜兩吃’,比如胡蘿卜生吃當零食,熟吃炒肉。”針對不同人群,他給出“定制建議”:學生黨“早餐加個雞蛋”,上班族“久坐后多吃深綠色蔬菜(防便秘)”,老人“吃魚選刺少的,比如鱸魚、鱈魚”。

互動實驗:親手操作的食安“避坑術” “買蜂蜜時,怎么知道是不是真的?”實驗區,團隊成員小陳拿起兩瓶蜂蜜。他用筷子分別挑起:一瓶能拉出細長的絲,斷了之后還能回縮;另一瓶一挑就斷,滴下去還濺起水花。“能拉絲的是真的,斷流的是假的,可能摻了水或糖漿。”旁邊,有人在試“肉的新鮮度”:新鮮肉有自然肉香,變質肉有酸味;新鮮肉按壓后能回彈,不新鮮的按下去是個坑。“這些方法,下次買菜就能用!”一位阿姨興奮地說。

創意空間:把健康理念“縫”進日常

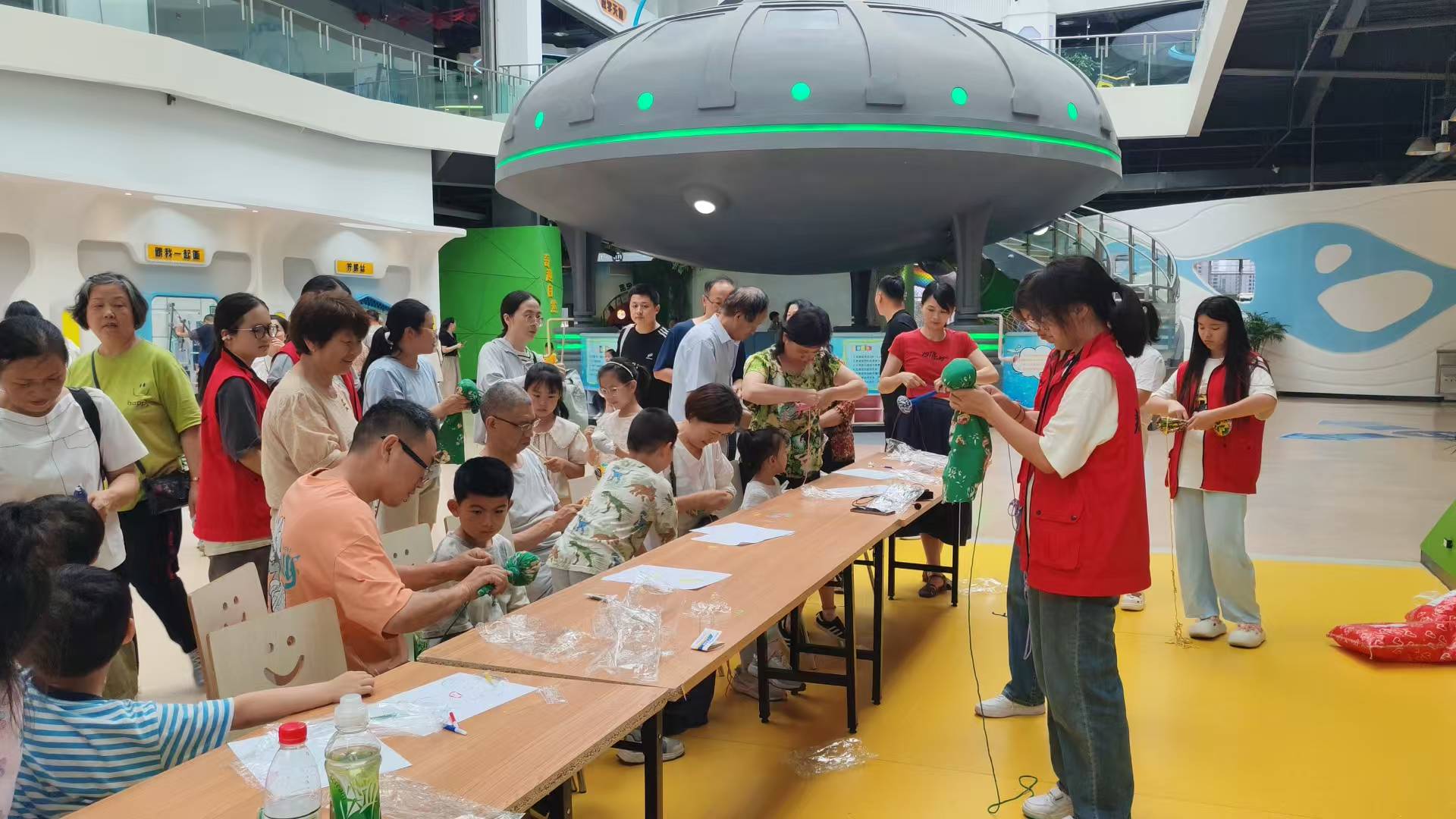

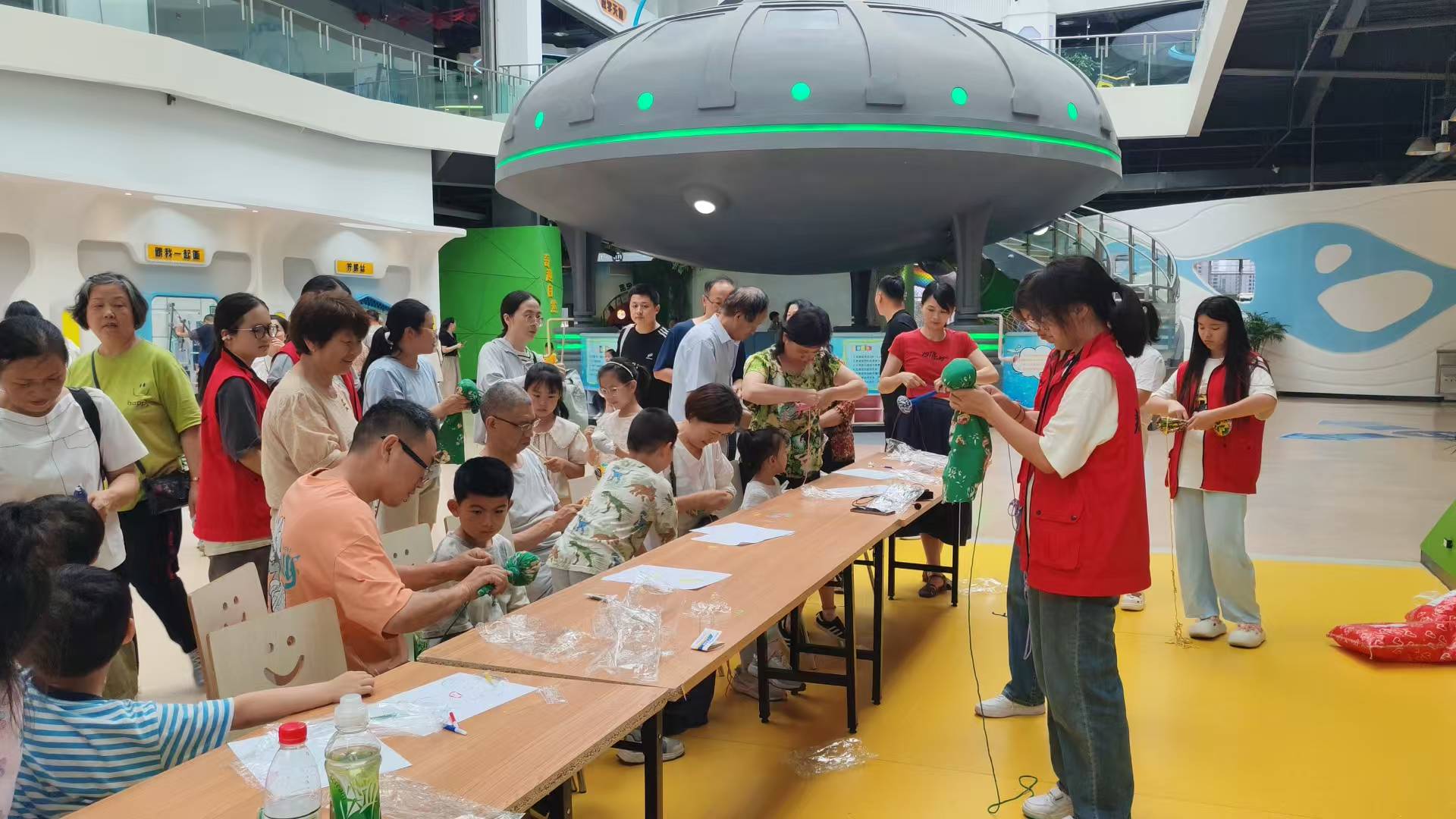

創意空間:把健康理念“縫”進日常 創意區里,養生錘和“健康漫畫”成了熱門。團隊準備的藥材包里,艾草、薄荷、陳皮按比例混合,聞起來清爽。一位爺爺邊做邊說:“這個比藥店買的按摩器好,還省錢,自己做的放心。”繪畫區,大家用畫筆表達對健康的理解:有孩子畫“蔬菜戰隊打敗垃圾食品怪獸”,有年輕人畫“一周健康食譜”,連保潔阿姨都畫了“食堂打飯要一葷兩素”。這些作品,成了最生動的健康宣傳。

活動回響:讓健康從“知道”到“做到” 活動結束時,團隊成員收到了不少反饋:“以后買酸奶會看儲存溫度了”“知道怎么挑新鮮菜了”“回家就試試手掌測量法”。“紅心研墨”團隊表示,科普的意義不在于記住多少知識點,而在于讓大家愿意改變一點點:比如少放一勺鹽,多買一次新鮮菜。這場從課堂到餐桌的科普,正是讓健康從“知道”變成“每天都在做”的事。