南京財經大學神農鏈團隊探秘清潭溝:解碼“仙草”的生命原境與文化基因

團隊成員:張鈺麟、朱雨軒、朱可馨、姚豪杰、崔涵

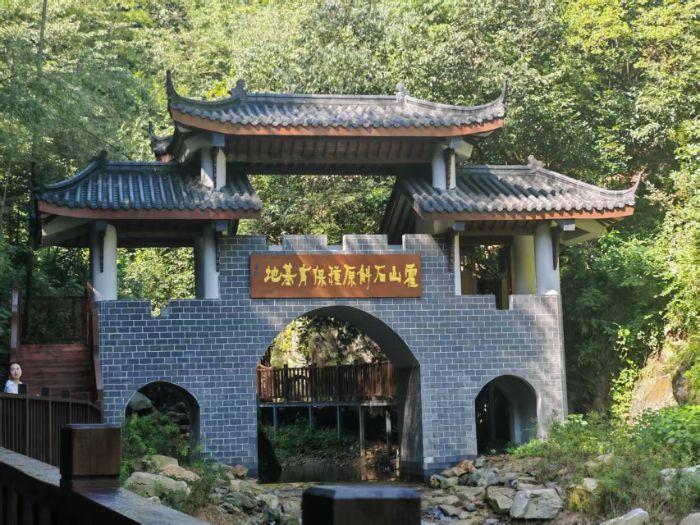

(2025年8月19日霍山訊)云涌千峰,溪鳴幽谷。在霍山縣中藥產業發展中心相關領導的陪同下,南京財經大學神農鏈團隊深入大別山腹地的清潭溝霍山石斛原種保育基地,在近乎原始的高山秘境中,觸摸“中華九大仙草之首”——霍山石斛(米斛)的生命本源。以科學之眼記錄下嚴苛生態密碼,更帶著這份自然啟示走進安徽大別山霍斛科技有限公司霍山石斛文化館,在千年醫藥智慧的回響中,完成了一場從峭壁仙草到文化瑰寶的認知升華,為數字技術賦能道地藥材振興積蓄新動能。

高山尋真:清潭溝里的“生命方舟”與道地性密碼

踏入清潭溝原種保育基地,時間仿佛在此凝滯。參天古木蔽日成穹,泠冽山泉鑿石成潭,空氣里飽和著苔蘚與腐殖質特有的清冽濕潤。這里沒有整齊劃一的大棚,只有陡峭巖壁與蒼勁古樹上悄然附生的叢叢精靈——真正的霍山米斛野生種群。“此處是霍山石斛最后的‘基因方舟’,”保育基地負責人駐足于布滿青苔的巖壁前,輕撫一株形態精巧的米斛,“保育基地的核心使命,就是守護這片近乎絕跡的原生境,留住‘道地性’的原始火種。”

(圖為清潭溝霍山石斛原種保育基地朱雨軒供圖)

“道地藥材之魂,深植于其不可復制的生命原境。”負責人強調,清潭溝的價值在于完整保存了米斛賴以存續的生態鏈——特定的海拔高度(600-800米)、終年繚繞的云霧、富含礦物質的溪流、精確的溫濕度區間(溫度18-22℃,濕度>85%)以及巖石苔蘚上獨特的微生物群落。米斛的生存法則近乎嚴苛:根系懸附巖壁,僅靠吸收霧氣露珠及巖表微量養分維生;渴求高濕卻懼怕積水,依賴散射光卻畏懼烈日,需要涼爽卻難抵嚴寒。“唯有歷經千萬年自然淬煉于此種‘高山流水’之境,方能淬煉出‘救命仙草’的獨特藥性稟賦。”

(圖為團隊成員記錄石斛生長狀態朱雨軒供圖)

團隊成員沿著溪流、巖壁、林下緩坡細細探尋。俯身近距離觀察米斛根系如何與濕潤的青苔、巖石共生,感受其生命的堅韌與精巧;仰頭凝視古樹枝干上的附生群落,記錄植株的分布特點、生長姿態以及與周圍蕨類、苔蘚形成的生態關系。“站在這里,親手觸摸到巖石上生長的米斛,呼吸著飽含水汽的空氣,才能真正理解什么是‘道地’,”團隊成員崔涵在溪邊石頭上記錄時感慨,“這份來自深山的真實體驗和生態觀察,是任何實驗室數據都無法替代的財富。我們希望能系統梳理這些觀察與思考,為未來中藥產業的振興提供最直觀、最有溫度的參考,讓更多人理解并珍視這份大自然饋贈的‘生命密碼’。

(圖為石斛原種保育基地內自然生長的野生石斛張鈺麟供圖)

文脈尋根:文化館里的千年“仙草”史詩

帶著清潭溝的生態震撼與數據收獲,團隊走進安徽大別山霍斛科技有限公司傾力打造的霍山石斛文化館。厚重的歷史帷幕在此徐徐拉開,“仙草”穿越千年的文明足跡熠熠生輝。

在專業講解員的引領下,一部石斛的“活態史詩”展現在眼前:

典籍定鼎:《神農本草經》尊其為“上品”,載其“主傷中,除痹,下氣,補五臟虛勞羸瘦,強陰”;《名醫別錄》詳述其功效;至唐代《道藏》更將其欽定為“中華九大仙草之首”,確立其“救命仙草”的至尊地位。

帝王貢珍:唐宋時期,霍山石斛成為皇家御用貢品,專設“采斛使”深入大別山艱難采擷,其珍稀與尊貴可見一斑。

圣手禮贊:藥王孫思邈視其為延年要藥;李時珍于《本草綱目》中詳述:“石斛甘平,厚腸胃,補虛羸,強陰益精”;近現代名醫施今墨、蒲輔周等皆盛贊其滋陰清熱、益胃生津、明目強腰之神效。

(圖為文化館工作人員為團隊成員講述石斛由來張鈺麟供圖)

尤為震撼的是文化館對“仙草之首”地位的深度闡釋:展墻上,《道藏》九大仙草的圖文并列——霍山石斛高居榜首,其下依次為天山雪蓮、三兩重人參、百二十年首烏等稀世珍品。“位列《道藏》之首,絕非虛名,”講解員指向泛黃的古籍影印頁,“這源于道教對長生奧秘的極致探索,更是千年實踐對其‘滋陰圣品’‘續命仙草’功效的至高認證。”一件件歷史器物、一幅幅古法炮制流程圖、一句句醫家箴言,無聲訴說著石斛融入中華醫藥血脈的厚重歷程。

“站在這里,才真正觸摸到‘仙草’二字的千鈞之重,”團隊成員朱可馨凝視著展柜中的清代采斛工具感慨,“它不僅是巖壁上的精靈,更是中華文明對生命健康不懈求索的智慧結晶。文化自信,才是道地藥材走向世界的靈魂根基。”

(圖為團隊成員參觀文化館張鈺麟供圖)

青年使命:當“數字鏈”遇見“仙草魂”

清潭溝的溪澗回響與文化館的千年余韻,在南京財經大學神農鏈團隊心中激蕩起澎湃的使命感。“神農鏈”之名,本就承載著以區塊鏈等數字技術賦能中醫藥傳承創新的理想。此行,更讓這一使命有了堅實的落腳點:

守護生命原境:清潭溝的生態數據是道地性的“自然基因”。團隊將探索構建基于物聯網的原生境動態監測網絡,運用區塊鏈技術不可篡改地記錄環境參數與保育活動,為這片“活體基因庫”打造數字護盾。

傳承文化根脈:文化館的千年史詩是道地性的“文化基因”。團隊計劃研究利用區塊鏈建立石斛古籍驗方、道地認證史料、傳統炮制技藝的“數字人文檔案”,確保文化傳承的權威性與永續性。

鑄就信任通途:從清潭溝的“環境指紋”到文化館的“歷史認證”,最終指向消費者對“真品、精品”的渴求。團隊將著力設計融合生態數據、文化背書、生產溯源的可信鏈系統,為每一份霍山石斛賦予貫通古今、透明可驗的“數字身份證”。

“此次探秘,讓我們讀懂了兩組密碼:清潭溝書寫的是自然的密碼,文化館傳承的是文明的密碼,”團隊負責人張鈺麟總結道,“‘神農鏈’的使命,正是以數字技術為橋,連接這滋養‘仙草’的雙重基因,讓來自大別山的自然瑰寶與文化精粹,在新時代煥發更璀璨的光芒——從深谷秘藏,走向國民健康。”

(圖為團隊成員在石斛原種保育基地合影張鈺麟供圖)

山嵐輕撫清潭溝的峭壁,石斛于靜謐中吐納天地精華;文化館的燈光暈染著古老的智慧,延續著“仙草”不朽的傳奇。南京財經大學神農鏈團隊的此次深谷之行,是一次對道地藥材生命原點的溯源,一次對中醫藥文化根脈的朝圣,更是一群青年學子以數字智慧守護千年傳承的莊嚴啟程。當區塊鏈的“信任之光”照亮大別山的深谷幽蘭,當科技的溫度浸潤《道藏》墨香中的古老榮光,霍山石斛的復興之路,便在自然饋贈與人文傳承的交響中,奏響從仙草傳說到產業傳奇的新樂章。

文編:張鈺麟

供圖:張鈺麟、朱雨軒