青春對話歷史:青嶼烽煙實踐隊探秘青島一戰遺址博物館

2025年8月11日至2025年8月17日,山東科技大學青嶼烽煙實踐隊走進青島一戰遺址博物館及周邊社區,開展為期7日的紅色文化傳承實踐活動。團隊以實地探訪、問卷調研、訪談交流為主要形式,在觸摸歷史溫度的同時,探尋青年參與紅色文化傳承的新密碼,為新時代紅色教育創新注入青春活力。

一、展館探秘:觸摸文物里的家國記憶 清晨的陽光穿透青島一戰遺址博物館“和平鴿”造型的玻璃幕墻,在展廳地面投下錯落光影。實踐團隊成員駐足于1800余件珍貴文物前,從德國毛瑟槍、日軍軍用水壺,到五四運動傳單、收回青島主權的條約原件,專心聆聽文物所訴說的那段關乎國家主權與民族抗爭的歲月。

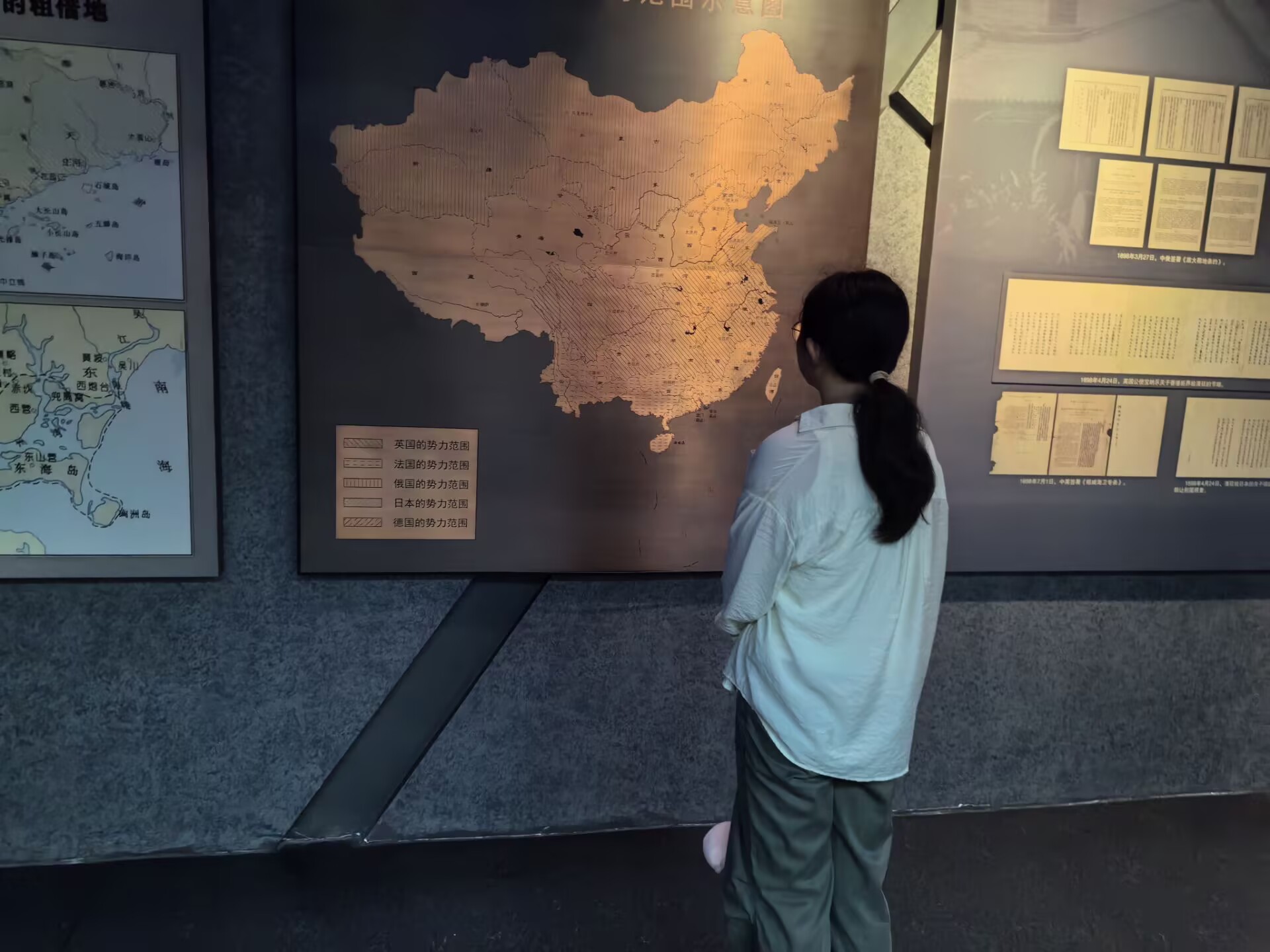

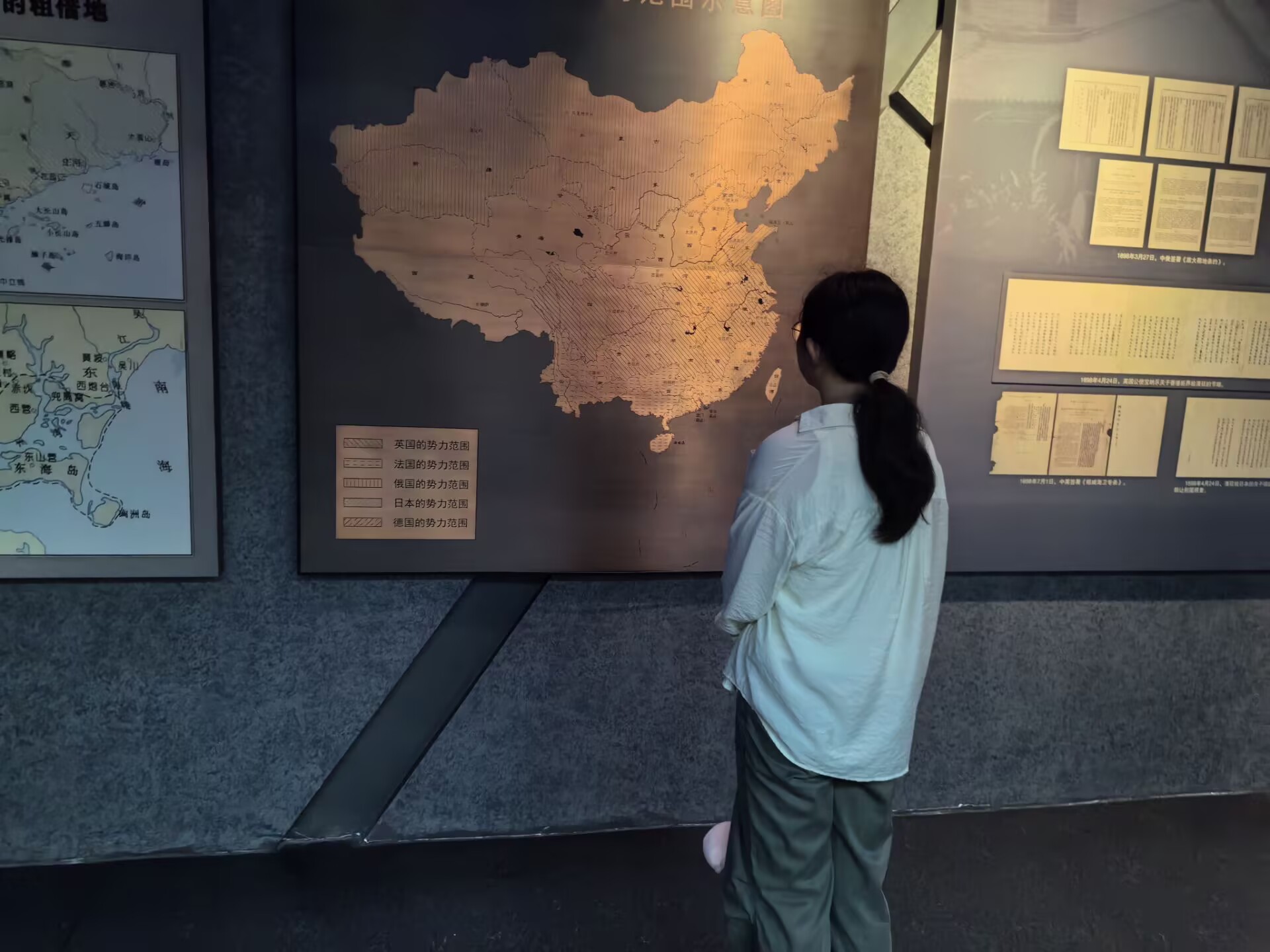

展館入口處巨幅地圖上,1914年青島被劃分為德國租借區、中國區、中立區的標注,搭配講解員“碼頭工人需持‘出入證’才能在自家土地通行”的介紹,更讓歷史的沉重感直抵人心。

圖為實踐團隊成員觀察展館內文物

二、調研發現:紅色文化傳播的現實短板 實踐過程中,團隊也敏銳察覺到紅色文化傳播存在的不足。在“日德戰爭”展區,記載中國平民傷亡數據的檔案被置于角落,既無場景還原,也缺乏深度解說;五四運動時期青島學生自制的“還我青島”旗幟,僅配有簡短說明文字,難以展現背后的歷史脈絡。“文物很珍貴,但看完仍不清楚青島主權問題如何引發全國性運動。”一位來自濟南游客的感慨,體現出出了重陳列、輕解讀現象帶來的認知局限。

更令團隊意外的是,青島山炮臺遺址這一重要歷史遺跡,竟與周邊居民生活存在割裂。居住三十年的社區居民王大爺坦言:“陪孫子參觀才知道炮臺與一戰有關。”這種歷史記憶的“斷層”,讓紅色資源難以充分發揮教育價值。

為進一步摸清青年群體對青島紅色歷史的認知情況,團隊采取線上線下結合的方式發放200份問卷,結果令人深思:97%的受訪者知曉五四運動,卻僅有19%能準確說明青島主權問題在其中的作用;63%的人表示對一戰時期青島歷史感興趣,但72%從未走進過這座博物館。“課本里的五四運動是重點,但總覺得和青島離得遠,直到看到館內青島學生被捕的照片,才明白這是發生在自己城市的歷史。”一位大學生的坦誠分享,點出了紅色教育與青年生活場景脫節的核心問題。

三、實踐感悟:歷史現場中的認知重塑與成長 盡管實踐中發現諸多挑戰,但歷史現場帶來的震撼,也讓團隊成員實現了自我成長與認知重塑。整理文獻資料時,1922年青島商會檔案中商人周仲錚“國之不存,何以為商”的批注,讓成員們讀懂了普通人選擇里蘊含的家國情懷;在炮臺遺址偶遇的老兵,摸著石壁感慨“當年打仗是為了不讓外人占地,現在你們守護記憶也是愛國”,更讓大家領悟到紅色文化傳承是對歷史承諾的接力。

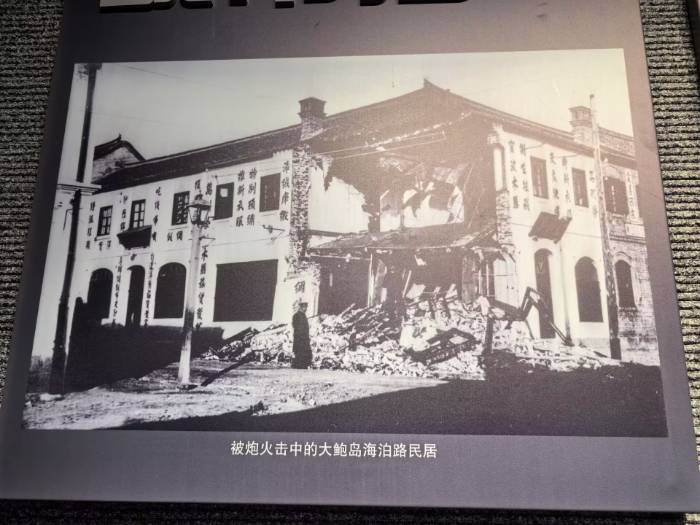

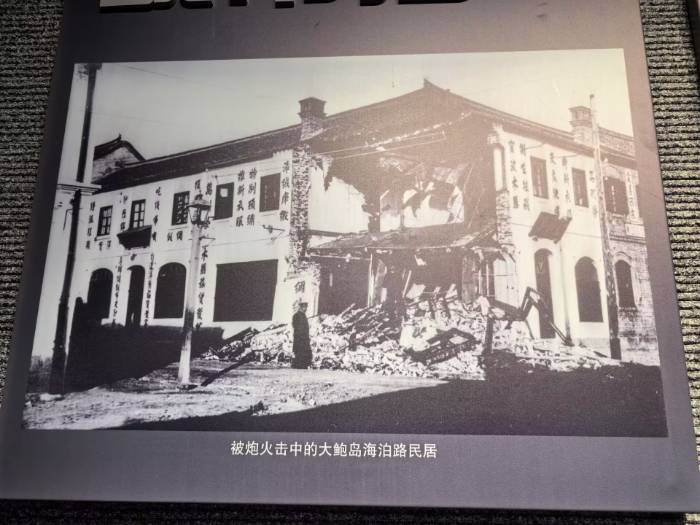

圖為被炮火擊中的大鮑島民居

“這些老故事離我們太遠了。”社區調研中一位初中生的話,讓團隊開始反思紅色文化傳播的方式創新。團隊成員提出,可通過vlog講述歷史、劇本殺還原歷史場景、游戲化設計傳播知識點等年輕化形式,讓紅色文化告別“高高在上的標本”,成為“觸手可及的朋友”。

基于調研數據,團隊還梳理出不同群體的紅色文化認知需求:55歲以上群體注重歷史敘事的真實性與完整性,青年群體傾向于通過情感共鳴、具象化體驗建立連接,本地居民關注歷史與城市精神的關聯,外地游客則更在意歷史敘事的整體性。這一差異化需求畫像,為紅色文化精準傳播提供了重要依據。

四、行動轉化:讓紅色文化“活”在青春里 站在炮臺遺址眺望海岸線,仿佛看到1922年青島主權回歸時的人群與此刻的我們重疊。實踐接近尾聲時,團隊成員在日志中寫下這樣的感悟。從博物館內的文物凝視,到社區里的訪談交流,再到對傳播方式的創新思考,大學生們用青春視角重新解讀紅色歷史,用實踐行動探索傳承新路徑。正如青島一戰遺址博物館那只兼具歷史記憶與未來希望的“和平鴿”,紅色文化的傳承,正需要這樣既扎根歷史、又向青春開放的姿態,讓百年精神血脈在青年一代的接力中,永遠鮮活、生生不息。